1978年10月,我来到华东师范大学数学系报到,成为曹锡华先生名下的一名研究生,由此开启了我在华东师范大学将近半个世纪的学习、工作与生活。

在入学华东师大之前,我没有受过大学数学专业的正规教育。虽然1977年冬天的高考中我考上了华南工学院(现华南理工大学),但专业是计算机,也只读了一个学期。 我当时所具有的大学数学知识主要在我读初中、高中时自学获得的,特别是初中阶段。当时我在福建省的古田第四中学学习,学校的数学老师对我的自学给了各方面的支持, 特别是当时一位代课的刘姓老师,在我的代数学习上帮助特别大。刘老师在1957年被划为“右派”,送回原籍农村监督劳动,但他不因身处逆境而放弃对知识的追求, 购买了一批中文或英文的数学专业书籍,孜孜不倦地学习,并辅导了多名中学生的数学学习。刘老师引导我学习了线性代数 (记得当时用了一本从俄文翻译过来的线性代数教材《平直代数教程》)与群论等内容。刘老师曾在“文革”期间专程到上海拜访过曹锡华先生, 我报考曹先生的研究生也是他建议的。我们一直保持联系,尽管那时我已从古田四中毕业十余年了。遗憾的是,由于长期积劳成疾,1978年10月, 在我到华东师大报到后几天,他因病在厦门(他大妹妹在厦门大学工作)去世了,没来得及看到我发给他的报喜信件,也没等到他的“右派”平反的一天。

到曹锡华先生门下当研究生,还真要准备接受考验。曹先生并不在乎我有没有本科学历,但他对我们的要求却是高于一般的本科毕业生。1978年6月的考研复试中, 曹先生给了我们一张密密麻麻油印试卷,一下子把我镇住了。我心无旁骛地做题,在规定时间内只完成了大约三分之一的题目。离开上海前我去曹先生家拜访他 (刘老师给了我曹先生家的地址),想是无缘做他的学生了,去道个别。谁知曹先生说,本来就没让你们做完题目,不要在意。主要看看大家对数学的理解。

我终于在1978年国庆节过后收到了华东师范大学的研究生录取通知书,并匆匆忙忙从广州赶到了上海报到。这是我人生最大的转折!

入学后曹先生给我们安排了高起点高强度的课程,包括交换代数、线性代数群、李代数及其表示、有限群表示论等,并亲授其中部分关键课程。由于这样的课程安排, 我们很快进入了专业的核心,逐步了解到代数群理论是群论与代数几何学结合的产物,可以看作李群理论的推广,现在已成为现代代数学中的一个重要分支, 对现代数学的许多重要领域,如半单李群及其算术子群、典型群、有限单群、不变量理论等都有举足轻重的影响。曹先生针对当时国内查找文献困难的情况, 编辑了一本Selected Papers on Representations of Algebraic Groups,供我们参考。

在学习过程中,我碰到的第一道难关不是对数学内容的理解与掌握,而是横亘在我面前的语言障碍。我入学考试考的是俄语(尽管现在俄语忘得差不多了), 英语当时比认识26个字母高不了多少。但入学后拿到手的教材好几本是英文原版的。靠上课听讲,课后翻字典读原著,半年以后发现自己确实进步很快, 抛开字典读新的内容也能理解个八九不离十。初步克服了语言困难后,数学内容对我产生了巨大的吸引力。例如那本交换代数教材(M. F. Atiyah and I. G. MacDonald, Introduction to Commutative Algebra),薄薄的128页,正文简洁明了,不难理解,但习题却给我们开辟了另外一个天地。那里有许多新的思想、新的概念, 是我们闻所未闻的。我试图把习题都做出来。这难度太大了,涉及环论、同调代数、拓扑学、代数几何等许多学科。特别是代数几何,概念多,思想深刻, 是我们这些未入门人的一只大拦路虎。但经过不懈努力,我基本达到了既定的目标。在学习代数群课程(用J. E. Humphreys, Linear Algebraic Groups)时, 又遇上了代数几何。代数群是代数几何与群论结合的产物,作者把要用到的代数几何知识整理为第一章,但过于粗略,有不少不严谨甚至错误的地方。 这一章只用“簇”这一传统的概念,而现在的代数几何学文献都把这些知识放在“概形”框架中表述, 初学者查阅参考文献难以从“概形”语言下的一般结论还原出“簇”语言下的特定结论。我一边学这些内容,一边参考代数几何学文献, 对其中的逻辑关系和推理过程做了细究,写了一些心得体会。其中一个内容在1979年校庆的系学术报告后上以《可约仿射簇上结构层的定义》为题做了报告 (我的这些心得体会后来整理成小册子《代数几何学基础——簇论》,用 LaTeX 自行排版印刷后在系内流通,校外也有不少同行来索取,此是后话)。

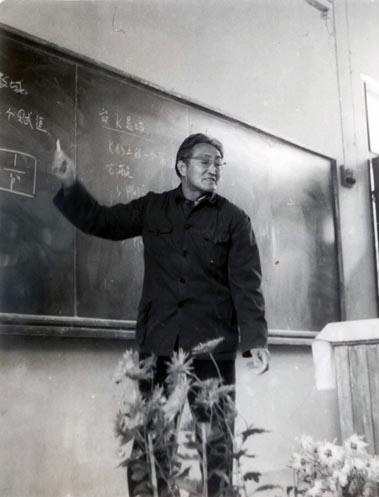

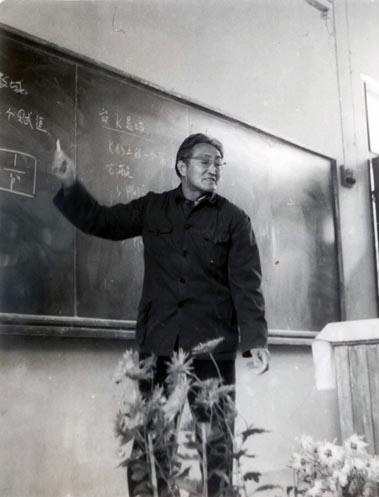

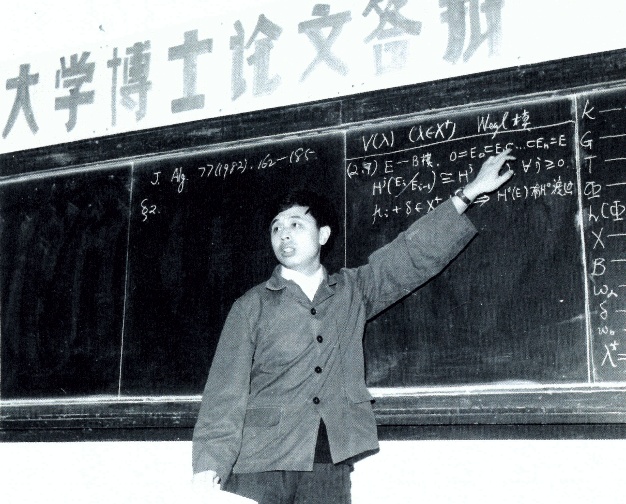

曹锡华教授在讲课 《代数几何学基础——簇论》封面

1980年春,曹锡华教授邀请美国马萨诸塞大学的J. E. Humphreys教授到华东师大讲学两个月,主题是代数群的表示论。

这是曹先生当时培养研究生的重要举措——对于像“代数群”这样当时国内还不甚了了的学科方向,邀请国际上最活跃的学者来校做系统的讲学,把学生迅速带到科研前沿。 早在1979年冬季,曹先生就邀请了当时在香港中文大学任教的黎景辉博士来讲学,浓缩而密集的课程把我们对代数群的结构理论的理解提升到了新的高度。 Humphreys果然不负期望。他精心准备,认真讲授,从代数群表示理论入门讲到最新成果。我们用笨重的老式磁带录音机录下了他的讲课,晚上回到宿舍一遍遍再听, 尽量理解深一点。录音结合Humphreys的讲课提纲,我们整理出一本英文的讲稿,它在我们的学习过程中起了重要的作用。

J. E. Humphreys(前排中)在华东师大数学系讲学时的留影

Humphreys在讲课过程还提了一些前沿的问题。我当时就抓住Humphreys提的一个问题进行钻研。问题是:两个Weyl模的张量积是否有以Weyl模为商的滤过? Weyl模具有很好的同调性质,所以Humphreys所提的这个问题在学术界有很大的关注度。我先把Weyl模的问题化为旗簇上的向量丛的整体截面模的问题, 再化为一个任一的整体截面模与一个由基本权诱导的整体截面模的张量积的问题。当基本权诱导的整体截面模的权都在一个特定的“零调区域”时, 用张量积定理与Kempf消失定理就可以解决问题。用这个方法我彻底解决了A型群的问题,而对其他类型单群,只要域的特征与Coxeter数相比不是太小的话, 结论也成立(对每个单群,域的特征的限制也都确定了)。这个成果1982年在美国的代数杂志(Journal of Algebra)发表。

关于Weyl 模张量积的论文

在我之后英国数学家S. Donkin做了很多细致的推算,对G2型之外的单群,把域的限制都去掉了(见S. Donkin, Rational Representations of Algebraic Groups: Tensor Products and Filtrations, 作为Springer的Lecture Notes in Mathematics第 1140卷在1985年出版)。直到1990年代末,用一个被称为Frobenius Splitting的新方法,这个问题才彻底解决,并避免了Donkin的繁杂计算。

1981年底我以这篇论文进行研究生论文答辩,以段学复为主席,成员包括万哲先、丁石孙、周伯勋、许永华等国内一流专家的答辩委员会通过了我的论文答辩, 并在答辩委员会决议中建议授予博士学位。1981年末我研究生毕业,并正式成为华东师大数学系教师。1982年国家学位条例颁布后,我被授予硕士学位。 1982年4月我和同学叶家琛一起又通过入学考试,成为曹锡华先生的博士研究生。1982年下半年国家要在一些研究机构和学校进行博士授予的试点。 也许是我的论文研究生答辩委员会关于授博士学位的建议起作用,学校推荐我参加试点。在通过了严格的考试并提交论文(我的上述论文加上一些新的成果)后, 经教育部批准,我于当年12月份进行了博士论文答辩,并得以通过。1983年5月在庄严的人民大会堂接受了党和国家领导人的接见, 并从刘佛年校长手里领到了博士学位证书,成为中国首批18位博士之一。

博士论文答辩

人民大会堂舞台上的博士学位授予仪式

中国首批博士合影

我于1981年底入职华东师大数学系以后,自然地成为曹锡华教授研究生培养和学术活动的助手。曹锡华教授招收的第二届研究生是1982年春季入学的杜杰、 温克辛等5人和1982年秋季入学的席南华等2人。我为这两届学生上了线性代数群、同调代数等专业课程。印象特别深刻的是我为杜杰那一届学生开设了代数几何课程。 那时候肖刚还没有回国,系里没人能系统地讲授代数几何,但曹先生和我都深切地感受到,没有一定的代数几何基础,代数群的学习与科研都会感到底气不足。 于是在曹先生支持下,我尝试开设了代数几何课程,教材就用R. Hartshorne的Algebraic Geometry,Springer的GTM(研究生数学教材)第52卷, 局限于其中的第一至第三章。

1983年暑假,曹先生应新疆师范大学之邀前往乌鲁木齐讲学,我与他同行。曹先生讲有限群表示论,我讲交换代数,听众由来自全国许多大学的代数方面的教师。 这是我唯一一次与曹先生长达一个月的朝夕相处。曹先生对年轻人关怀备至,使我终生难忘。

新疆师大讲学时与来自各地的听众合影

从新疆回沪没几天,我突然收到学校转来的中华全国青年联合会的会议通知,要我参加8月17日在京召开全国青联六届一次全会。 这次全会上选举胡锦涛同志为全国青联主席,我也荣幸地当选为青联常委,从此开启了我数十年参加各种社会活动的序幕。不久我又当选了上海市青年联合会副主席, 并以青联界别的身份成为了上海市政协委员。全国青联的活动特别多,档次也很高。1984年9月至10月,应当时中共中央主席胡耀邦之邀, 日本3000余名青年分批抵达中国,分赴各地访问参观,并集体参加中华人民共和国成立35周年庆典,史称“中日青年大联欢”,中华全国青年联合会是中方的接待主体。 我作为上海市青年联合会副主席,参与了3000余名日本青年访问上海的迎送和接待活动。我曾开玩笑地说过,我在机场的停机坪上握了6000次手。1985年是国际青年年 (International Youth Year),它是联合国大会于1979年根据罗马尼亚的倡议而决定的,主题是“参与、发展、和平” 。它得到世界各国的普遍重视和广泛响应。 日本政府文部省决定1985年暑假期间在东京奥林匹克公园举办“国际青年村”的大型多边民间外交活动,邀请中国派团参与。我受共青团中央和全国青联派遣, 率领一个10人的中国代表团前往参加。代表团除了东京的活动外,还前往四国地区访问和民宿。这是我第一次出国,更是我第一次参加外事活动, 出国前的培训和团内的专职干部的现场支持,以及中国大使馆关键时的帮助,使我圆满完成任务,从中受益匪浅。后来我又率领过上海市青联代表团访问日本大阪府。 在国内参加的青联外事活动很多,无法一一记述。

国际青年村中的中国青年代表团

1986年美国数学会在加州北面的小城Arcata举办为期一个月的夏季研讨班,我得到邀请。这是我第二次出国。我在会上报告了我的Weyl滤过的工作。 这次会议对我这样初出茅庐的年轻人是很震撼的,代数界一流大家和我们同吃同住同听报告,相处得十分和谐。我和北大的石生明一起到达,各拖着个大箱子, 有人赶紧来给我们带路,帮我们拖行李,后来才知道那是J. L. Alperin。由于时差,我们晚上睡不着,就聊起了天,石生明的大嗓门传过好几个房间, 第二天走出房门一看,隔壁房间住的是大名鼎鼎的D. G. Higman,我们赶紧道歉,但老先生没有表现出不高兴,很自然地和我们聊起来。当然,我还见到了 G. Lusztig以及后来交往很深的B. Parshall和L. Scott。因为是暑期研讨班,长报告居多,还有系列报告,详尽深入介绍相关领域的最新发展,使听众有所收获。 例如, R. Carter讲那时候很热门的Deligne-Lusztig特征标,连续几讲,使我对原来一知半解的内容有了新的体会。

美国数学会Arcata夏季研讨班的华人参会者

曹先生希望和我一起写一本代数群表示论的书,既可作为后续培养研究生的教材,又可作为国内同行做研究时的参考书。 这在当时是国际上第一本关于代数群表示论的著作,没有先例可援引,只能在浩如烟海的原始文献中去理出线索,建立体系,难度可想而知。我开始在这方面努力。

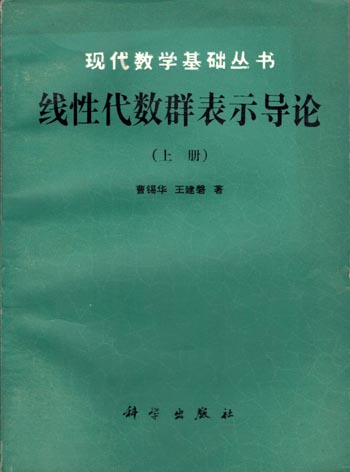

1985年,《线性代数群表示导论》上册约30万字交给了科学出版社,包括“经典表示理论”、“仿射群概形与超代数”与“上同调方法”三章。出版社立即组织力量审读、 并做编辑和排版工作。据我后来得到的信息,万哲先教授是这部书稿的审读者。他干脆在中科院研究生院组织了一个报告会,让我去讲这个书稿, 他与他的助手和研究生作为听众。这本书于1987年正式出版。遗憾的是,由于出版社和我双方的原因,这本书的下册至今未出版。我的原因是, 虽已写了下册的部分稿子,但后来由于兴趣转到量子群去了,又缺乏出版社的推动力,没有最终完成书稿。出版社方面的原因大概有责任编辑的调离和当时出版业的不景气, 于是对这本书也就不了了之。我原计划的下册包括“Coxeter 群”、“仿射Weyl群及其几何”、“简约代数群表示的分块理论”和“Lusztig猜想”等章。标题供读者参考。

《线性代数群表示导论》(上册)

与这本书相关的还有一个故事:1984 年曹先生邀请德国数学家J. C. Jantzen 来讲学。Jantzen预先准备了讲稿。但当讲稿发到我们手上后, 我发现其中有相当多内容与曹先生和我正在写作的书稿内容重复,于是我把这一情况告诉Jantzen,并出示了手稿。于是决定选择一个更加抽象的视角来讲表示论。 他理出了新的思路,晚上写提纲,白天讲课,回国后又把讲稿修改打磨,成为他那本Representations of Algebraic Groups,先由美国的 Academic Press 出版, 后由美国数学会出版第二版。

与Jantzen前后脚访问我们系并对我们产生较大影响的外国数学家还包括英国的R. Carter(1985),丹麦的H. H. Andersen(1987),美国的B. Parshall与 L. Scott(1987)等。作为国际上代数群表示论界著名的三人组CPS(E. Cline, B. Parshall 与L. Scott)中的两位,Parshall 与Scott当时访问的时间不长, 也未作系统的讲学,却是后来对华东师大数学系代数方向的发展有着举足轻重影响的人。

这一时期我除了花主要精力写书外,还继续推进了研究工作,主要包括建立了generic上同调的导函子解释,把generic 刻画为不动点函子在“拟有理模”范畴的导函子, 也可解释为某个仿射群概形的有理上同调;几种连接半序在支配权集中的等价;证明了在不太靠近外尔房的墙的区域,Andersen的平移原则照样适用, 并建立了消去原则——消去过程不改变合成因子的层次。最后这一成果是我和(曹先生的)博士研究生温克辛、暨南大学来的访问学者柏元淮合作完成的。

曹锡华生与刚获得霍英东高校青年教师奖的两个学生(王建磐与时俭益)合影

曹先生还希望通过“派出去”的渠道把我和在我之后毕业留校的杜杰与温克辛等一批“土博士”送出国门,与国外学者有更多的交流与合作。杜杰是第一个突破, 他于1988年秋季学期就到了美国的Virginia大学访学,跟Scott做博士后。其实曹先生更早就在策划让我出国访学的事,Humphreys、Jantzen等人也提供了一些机会。 但当时我因家庭羁绊,难以抽身出国,拖了下来。1987年Parshall与Scott联袂到访华东师大时,就和曹先生策划让我和杜杰都到Virginia大学去访问。杜杰先行之后, 我也于1989年春季学期到Virginia大学以“visiting associate professor” 的身份与Parshall进行合作研究。温克辛也于半年后到丹麦的Aarhus大学与 H. H. Andersen开展合作研究。时俭益也先期于1988年9月起到美国普林斯顿高等研究院数学所访问。这样,曹先生身边的年轻教师全到国外去了, 年近七旬的老先生又披挂上阵,再一次承担起在读研究生的教学任务。

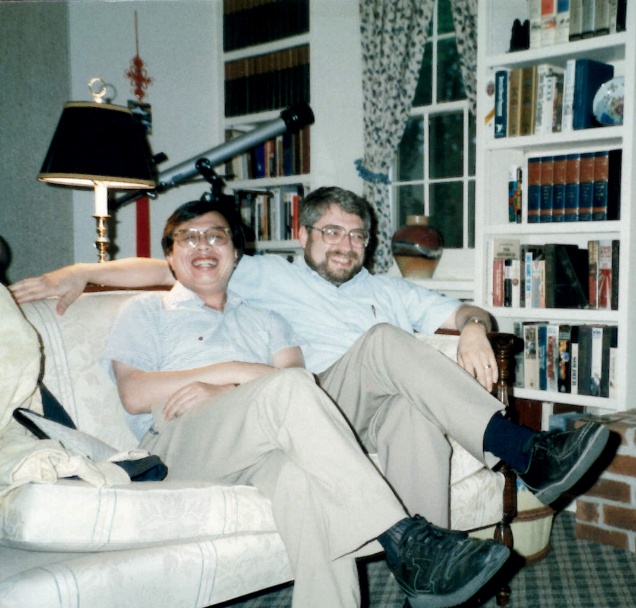

Brian Parshall与王建磐

由于苏联数学家V. G. Drinfel’d(В. Г. Дринфельд)在1986年的国际数学家大会上做了一个题为Quantum Groups的报告后,西方数学界逐渐掀起了量子群热。 杜杰、温克辛和我正是在那个时期进入了这个圈子,于是就从各自的通道进入了量子群的研究。杜杰和Scott主攻q-Schur代数及其表示理论, 温克辛和Andersen一起研究量子包络代数的表示。

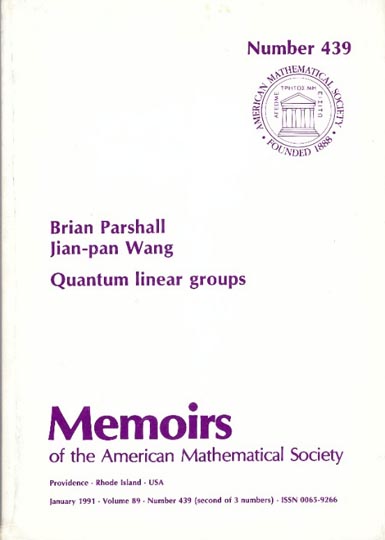

我和Parshall试图去理解量子化的意义。我们把Drinfel’d的文章读了一遍,我还把它翻译成了中文(后连载于《数学译林》1991年第2、3期)。接着又读了 Yu. I. Manin(Ю. И. Манин)在加拿大蒙特利尔大学讲学的讲稿Quantum Groups and Non-Commutative Geometry, 基本理解了物理学家所说的量子化与数学家所抽取的数学概念。“量子化”是在交换代数上关于的一个参量的变形,使其极限仍为原来的代数。 因此量子群研究的第一位的对象应当是量子化的函数代数, 即由李群或代数群上的函数代数(这是个交换的Hopf代数)经形变而得到的既非交换又非余交换的Hopf代数, 而量子群的表示则是该Hopf代数的余模的理论。我们把我们的理解和由此做的研究工作写成了Quantum Linear Groups一书,作为美国数学会的Memoirs丛书的439号出版。 这本书的前两章是量子群及其表示的定义和基本理论框架,第三章至第七章讨论量子线性群的定义和结构,先通过量子仿射空间与Yang-Baxter算子的研究, 给出量子矩阵代数,再引进量子行列式,得出了量子一般线性群GLq(n)与量子特殊线性群SLq(n),然后模仿非量子化的情形定义一批重要子群。当参量q是奇次单位根时, 还可以像素特征的代数群那样定义Frobenius态射及相应的无穷小群。第八章到第十章讨论量子线性群的表示理论,分别是整体表示论、 无穷小表示论以及旗流形上向量丛上同调的一些重要的表示论结果的推广。这里虽然用了“群”与“群表示”等术语,但实际上只有余代数及其余模。 最后一章把q-Schur代数作为量子矩阵代数的齐次分量的对偶代数实现,利用量子线性群表示论的结果证明了q-Schur代数的拟遗传性和当q是奇次单位根时的张量积定理。

这个工作的工作量很大,结果也是近乎完美的。

Drinfel’d 在ICM-1986上关于量子群的报告 Parshall与我的书稿作为美国数学会的Memoirs出版

Parshall和我还曾设想把线性群(A型简约群)的方法推广到其他型。但当我们研究了其他型的Yang-Baxter方程和量子化的坐标代数的生成元与关系式后我们放弃了, 因为无从着手进行任何研究。事实上,从我们的Memoirs出版至今35年过去了,据我所知,纯粹用坐标代数的量子化来研究量子群的成果还是独此一例。 在一些研究中会出现“坐标代数”的术语,不过是当表示范畴完全给定以后的“系数代数”而已。量子群表示理论研究的主流是从对偶的角度进行, 即考虑从李代数的包络代数(这是一个余交换的Hopf代数)量子化得到的既非交换又非余交换的Hopf代数(习惯称为量子包络代数)的模的理论。这有很大的优势,其一, 讨论模而非余模;其二,各型问题有基本通用的处理方法。当年Andersen和温克辛所做的工作就是走的这条路。

但是,量子包络代数的定义不是自然的。包络代数的量子化是个很大的代数,完全不符合做代数群研究的学者的需要,需要人为地在这个大代数中挖出一个小代数, 希望它的结构与表示与原来李代数的包络代数的结构与表示在某种意义上是一脉相承的。这是个很难的工作。学界普遍使用的是所谓Drinfel’d-Jimbo的量子包络代数。

完成了Quantum Linear Groups 以后Parshall和我还在双代数的上同调、从范畴角度看表示理论、无穷小量子群表示等方面陆续做了一些工作,发表了一系列论文。 我们还和L. Scott一起深入研究了有限维拟遗传代数的各种不同类型的Borel子代数及其在表示理论中和Kazhdan-Lusztig理论中的作用。特别有意思的Parshall、 杜杰和我研究了双参数量子群,得到了q-Schur代数的“双曲不变性”(即两个参数的积相等时q-Schur代数是同构的)。此同构建立解决了q-Schur代数与Hecke 代数的研究中曾有的困惑,因为参量对 (1, q) 与参量对 (q1/2, q1/2) 定义的这两类代数在文献中都很常见,它们之间的同构使得各自得出的结果可以通用。 这个同构后来被M. Artin、W. Schelter与J. Tate推广到多参数的情形。

上述合作工作延续到我回国以后。

我于1990年6月结束在Virginia大学访学回到华东师大。由于我最早向国内介绍量子群(除了翻译Drinfel’d的文章外,我还写了综述文章《量子群理论概述》, 发表于“数学进展”)并在量子群上做出重要研究工作的人,我自然成为国内量子群与相关领域科研的领头人, 先后挂帅科技部973项目“核心数学的前沿问题”的子课题“群与代数的表示理论”与若干个国家基金委重点项目,还获得“优秀中青年人才专项基金” (“国家杰出青年基金”的前身)的资助。1991年我晋升为教授。在这期间我培养了五名代数学方向的博士,他们是胡峻、付强、王晓明、顾海霞和陈晓煜。 他们工作的领域都是代数群、量子群与相关的有限维代数的表示理论。胡峻博士获得了教育部高等学校科学研究优秀成果奖一等奖, 并于2015年获得“国家杰出青年基金”资助。付强也成为了同济大学的教授。

我先后担任了数学系主任、华东师范大学副校长与华东师范大学校长 。尽管如此,我一直与Parshall保持密切的联系,我还多次再访Virginia大学, Parshall也多次到访华东师范大学,互访使得我们的合作研究得以延续。我担任校长期间(1997年2月至2005年12月),能用于科研时间进一步减少,合作研究有一定困难。 但我与B. Parshall、杜杰的一项合作一直坚持下去,直到最终成果问世。这就是写一本关于量子群与相关有限维代数的专著。这项工作策划得很早, 1989年在Penn State University的一次学术会议上我们就提出了写一本量子群表示的著作的设想(当时我还在Virginia大学访学),并陆续拿出了一些初稿。 我担任了行政职务后,进展慢了下来。当我从行政岗位退下来以后,Parshall和杜杰建议我们做个冲刺,尽早完成这项工作。但十余年时间已经改变了很多东西, 新的研究视角、研究成果与我们原有的设想有很大的差别。于是我们又做了新的顶层设计,加大了有限维代数的份量,吸收了C. Ringel 用Ringel-Hall 代数对量子群“±”部分的实现以及A. Beilinson、G. Lusztig与R. MacPherson用几何设置对量子GLn的实现。我们还邀请了比我们更熟悉代数表示论的邓邦明教授 (当时在北京师范大学工作)加入我们的团队。四个人同心协力,重起炉灶,终于在2007年拿出了用LaTeX排好版的书稿, 2008年美国数学会把这本750多页的专著作为“Mathematical Surveys and Monographs”丛书的第150卷出版。

邓邦明、杜杰、B. Parshall和我的著作《有限维代数与量子群》在美国数学会出版

《有限维代数与量子群》的四位作者,左起:杜杰、B. Parshall、王建磐和邓邦明

杜杰继续与Parshall和Scott保持密切的合作关系,获得一系列成果。我的工作重心已转到数学教育上,但保持代数学方向上与杜杰以及我的学生的合作, 在量子群与相关有限维代数表示论方面做了部分的工作,主要聚焦在无穷小量子群与小q-Schur(超)代数的表示。

2018年夏,Parshall最后一次访问中国。2022年1月他因病去世。

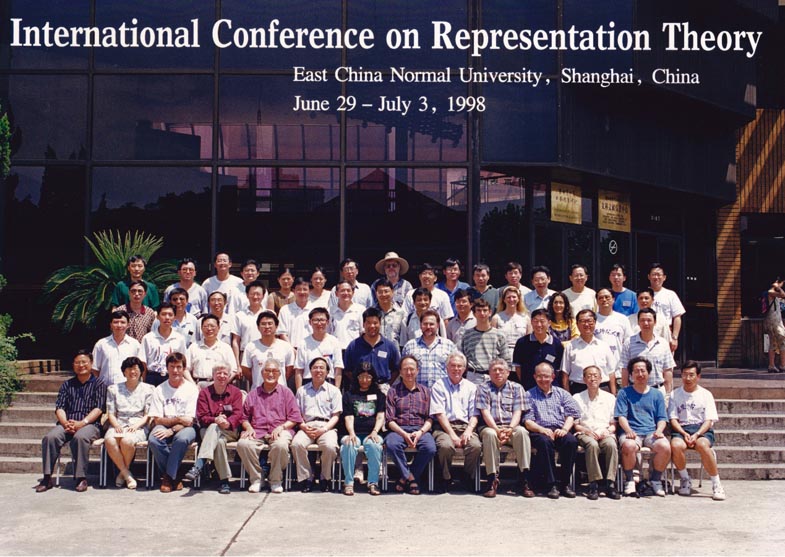

针对当时国内表示论的研究还比较小众,研究者总体水平不高,对国际动态还缺乏了解的现状, 1997年包括我在内的一批海内外华人表示论研究者联合向国家自然科学基金会数理学部建议,在中国举办一次国际表示论会议(International Conference on Representation,简称ICRT),邀请国内外一流表示论专家系统地向国内中青年学者介绍表示论各主要方向的,引导他们进入这一领域。基金委很支持这个建议, 并委托我在华东师范大学操作此事。我担任了程序委员会和组织委员会的主席,国内外同行组成了程序委员会,数学系的师生成为具体筹办的主要力量, 在大家共同努力下,1998年6月底会议召开。

第一届国际表示论会议(上海)与会人员合影

会议取得了意想不到的成功,包括G. Lusztig在内的一批表示论知名学者应邀出席并做了精彩的学术报告,国内参会者也相当踊跃。高等教育出版社与 Springer联合出版了大会论文集Representations and Quantizations。

第一届国际表示论会议论文集

三年后,华东师大数学系校友席南华率中科院数学与系统科学研究院的一批人员在云南昆明召开了一个类似的会议(会议名称是“代数群与量子群表示论国际会议”)。 我和席南华召集核心人员的小会商议后决定,昆明会议作为第二届国际表示论会议(ICRT-2),今后以三年一次的节奏继续把这个会议开下去。 彭联钢等四川大学的学者承担了主办ICRT-3的重任。

ICRT-4由华东师范大学和西藏大学联合主办,在拉萨召开,我担任程序委员会和组织委员会主席,北京大学的张继平教授担任程序委员会副主席, 西藏大学大罗桑朗杰副校长担任组织委员会副主席。

第四届国际表示论会议论文集

ICRT-4的论文集Representation Theory由美国数学会作为Contemporary Mathematics 第478卷出版。这个书名太泛了。其实我们最初提议的书名是 “Representation Theory at High Level”,“high level”明指会议地点的高海拔,暗示会议的高水平。美国数学会不认可这个提议,删掉了尾巴, 成为现在这个不怎么确切的书名。

第四届国际表示论会议(拉萨)与会人员合影

国际表示论会议迄今已开了九届(本应开了十届,但由于疫情缘故,本应在2022年开的ICRT-9延期到2025年召开。九届会议具体情况如下:

国际表示论会议(ICRT-1),1998,上海

代数群与量子群表示论国际会议(ICRT-2),2001,昆明

第三届国际表示论会议(ICRT-3),2004,成都

第四届国际表示论会议(ICRT-4),2007,拉萨

第五届国际表示论会议(ICRT-5),2010,西安

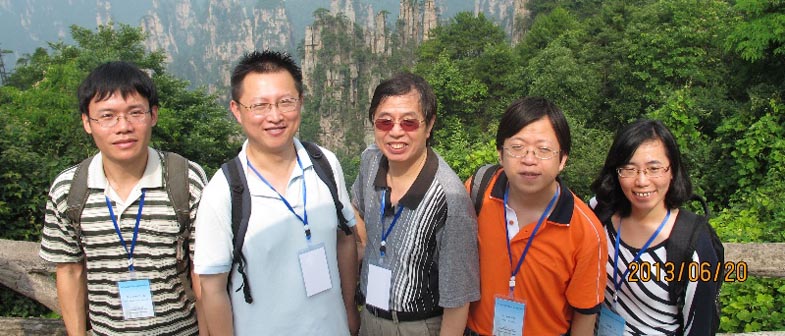

第六届国际表示论会议(ICRT-6),2013,张家界

第七届国际表示论会议(ICRT-7),2016,厦门

第八届国际表示论会议(ICRT-8),2019,哈尔滨

第九届国际表示论会议(ICRT-9),2025,南京

国际表示论会议上有一批包括G. Lusztig在内的铁杆的参会者,也有不断涌现的新面孔,特别是中国青年学者的面孔。时至今日, 这个系列的会议不再是以学术输入为主的会议,而成为中外双向交流的高水平的平台。

我和我在代数方向所培养的博士ICRT-6期间的留影, 左起:陈晓煜,胡峻,王建磐,付强,顾海霞(王晓明博士缺席此次会议)

2028年是国际表示论会议召开20周年,将召开第十届会议(ICRT-10)。在学院领导的支持下,我和罗栗等华东师大参会者向ICRT-9的程序委员会申请举办ICRT-10, 得到程序委员的支持。于是,经过不断成长的20年之后,大会将回到她的起始点。我相信华东师范大学数学学院一定会再办一届出色的大会, 国际表示论会议也会有一个新的起点,走向新的高度。

世纪之交对我个人而言也是学术上的转身。我的一只脚已经踏进了数学教育领域。促成这个转变的原因有多方面,至少包括:

其一,1997年开始我担任了华东师范大学校长。当时高校体制改革风起云涌,教师教育如何改革,师范大学何去何从,很多人在思考。 我发表于2004年第5期“教师教育研究”上的文章《中国教师教育:现状、问题与趋势》(“新华文摘”2005年第2期几乎做了全文转载)就是我对师范教育改革的宏观思考。 这些思考推动了我对教育、教师教育也包括数学教育的更深入的理解。

其二,1998年华东师范大学获得教育学一级学科博士学位授予权,教育学下面的二级学科“学科教学论”也可以招收博士生和授予博士学位。 数学系在这个博士点占一席之地,但当时却提不出博士导师的人选(张奠宙、唐瑞芬等老一辈教授已超龄),于是聘上海市教科院的顾泠沅教授为兼职教授, 担任博士导师。校学位委员会有人对没有本单位博导领衔持不同意见,并建议由我兼任这个博士点的博导。

其三,1999年,经中国数学会提名,我担任了国际数学教育委员会的执行委员。与数学教育界的头面人物的共处,对数学教育的国际活动的参与, 使我对数学教育作为一个科学研究的领域有了新的了解。

其四,2002年国际数学家大会在中国召开,拟在拉萨召开了数学教育方面的卫星会议,中国数学会把筹办这个卫星会的任务交给了我。

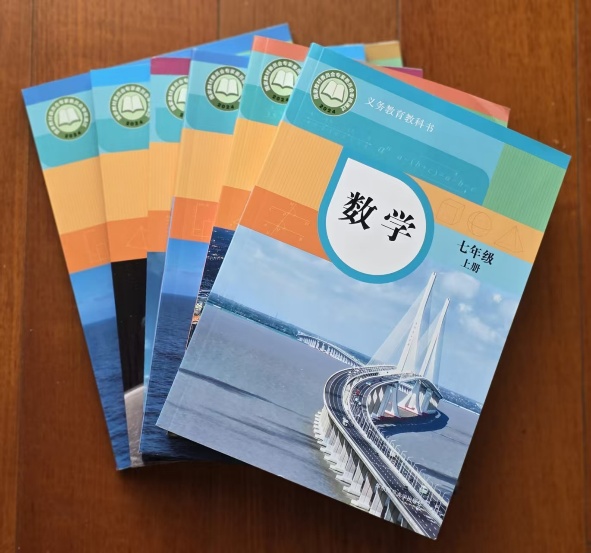

其五,世纪之交我国启动了新一轮基础教育课程改革,2001年颁布了《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》,虽然争议很大, 但由此启动的“一纲多本”的改革是向前迈出的重要一步。华东师范大学出版社要抓住机会,争取出一套新课标下的初中教材,于是邀请我领衔教材的编写组, 并邀请华东师大王继延教授与苏州大学唐复苏教授担任副主编。

华东师范大学出版社版初中数学教材

我为自己定下的研究领域主要是课程与教材、数学教师教育以及数学教育的国际交流与比较。

我的目标之一是和顾泠沅教授合作,培养博士生。这是立竿见影的。1999年我们招收了3名博士研究生(鲍建生、李忠如和易凌锋),他们和南京师大的喻平、 李善良两名博士生(导师是全国首批博士之一单墫)一起成为中国最早的数学教育方向的博士生,于2002年获得博士学位。我在数学教育方向招生坚持到2018年。 由顾泠沅教授和我合作培养的博士总数已达44人(含中国香港特区1人,中国台湾地区1人),其中13人晋升为教授,成为各自单位的学术带头人或业务骨干。

我和第一批数学教育博士合影(遗憾的是顾泠沅教授不在场)

我的另一个目标是凝聚和带领华东师范大学数学教育团队争取承担国家和地方的科研项目,获得科研经费支持,开展更活跃的科研活动。

2010年我带领团队竞争国家社会科学基金“十一五”规划2010年度教育学重点课题“主要国家高中数学教材比较研究”获得立项支持,子课题负责人有校内的鲍建生、 徐斌艳、汪晓勤、赵小平、李俊、陈月兰以及人民教育出版社的章建跃、宁波大学邵光华、杭州师范大学叶立军与苏州大学徐稼红。我们对美、英、德、法、俄、澳、新 (加坡)德国的高中教材分模块进行深入研究,并注重与中国教材的比较,形成了长篇研究报告,并出版了专著《高中数学教材国际比较研究》 (华东师范大学出版社出版)

。

国家社科基金项目“主要国家高中教材比较研究”课题的研讨会现场

“主要国家高中教材比较研究”课题的结题专著

2012年我们接受教育部(基教二司)委托,对全国高中数学课程标准实施情况进行调研,我们走访了八个省市,做了实地考察、召开座谈会,并进行访谈与问卷调查, 完成了调查报告。

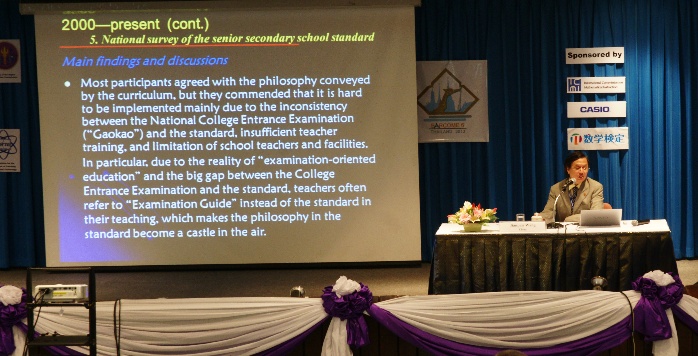

以上两项工作都成为后续全国课标修订工作的参考。在第6届东亚地区数学教育大会(The 6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 简称EARCOME-6)的大会报告中我介绍与评述了后一项工作。

在EARCOME-6(泰国)上做大会报告

2015年度我率本校团队获批上海教育科学研究重大项目“中小学数学教材的有效设计”,研究内容包括中小学数学课程内容发展主线的顶层设计, 中小学数学教科书中渗透核心数学素养的整体设计、练习系统的优化设计、数学文化素材的案例设计,以及基于实证的中小学数学教科书评价研究。2018年底结题。

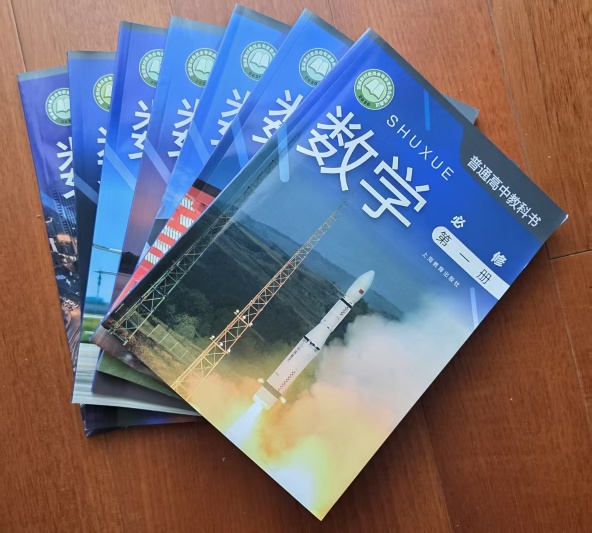

我们通过更多地参与上海市的基础教育工作,以获得上海市对我们更多的支持。 2016年上海市决定前期已在一些学科做试点的设立聚焦学科教育教学的“上海市高校‘立德树人’人文社会科学重点研究基地”扩容,数学学科纳入其中。 复旦大学和华东师大都提交了设立基地的申请,最后双双获批,数学成为唯一有双基地的学科。复旦大学的基地有李大潜院士牵头,华东师大的基地由我牵头。 基地成立后的第一项工作是上海市课标修订。其实上海市课标的修订在此之前已经启动,我深度介入也已达数年,在基地成立之前已经有了课标的修改稿。 基地对课标的讨论并未深入下去,因为教育部很快收回了上海自行制定课标的试点工作,修订工作不得不中断,课标的修改稿也胎死腹中。 两个基地联合组织团队进入第一套全国课标下的上海市高中数学教材的编撰工作,李大潜院士和我共同担任教材主编, 复旦大学应坚刚教授与华东师大鲍建生教授担任副主编。教材于2019编制完成并通过了教育部的审定,2020年秋季起陆续投入使用。 基地另一方面的工作是每年结合上海市数学教育教学提出若干课题,市教委给予立项支持。这使得我们有了更好的渠道服务于上海市的数学教育教学工作, 服务工作也有了经费的保证。这对华东师大数学教育学科后来的发展有明显的正面影响。

上海教育出版社版高中数学教材

我一直在思考如何让中国数学教育更多地进行国际交流互鉴,更进一步走向国际化。

这方面最早的尝试可以追溯到2001年。这一年,应我之邀国际数学教育委员会(International Commission on Mathematical Instruction, 简称ICMI)的执行委员会在上海召开年度会议。利用这个机会,我与徐斌艳共同主持了一个“数学教育国际研讨会”;2002年,我又在拉萨主办国际数学家大会(ICM) 的数学教育卫星会,邀请了国际上很活跃的学者参会。两个会议的报告汇编成Trends and Challenges in Mathematics Education一书, 2004年在华东师范大学出版社出版。

我和徐斌艳编辑的一本数学教育文集

2006年起我牵头申办国际数学教育大会(International Congress on Mathematical Education,简称ICME)。我们申办拟于2012年召开的ICME-12。 我们提交了申办书,并在上海接待了ICMI的考察组。但惜败于韩国。

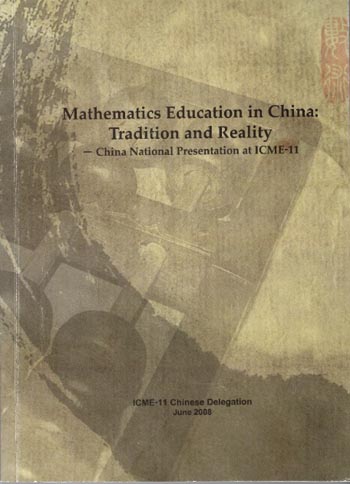

应ICME-11的国际程序委员会的邀请,经中国数学会同意并在国内有关大学和学者同行支持下,我们筹备在2008年的ICME-11上做中国国家展示。 国家展示(National Presentation)是ICME大会期间的一项重要交流活动,旨在向国际数学教育界详细、全面地介绍一个国家的数学教育的传统、发展、成就与特点等。 经过协商并报中国数学会同意,成立了由文兰(时任中国数学会理事长)、李大潜(时任ICMI中国代表)、王建磐(华东师大)、侯自新(南开大学)、 张英伯(北京师大)、宋乃庆(西南大学)、史宁中(东北师大)、宋永忠(南京师大)组成的领导小组,由张景中(广州大学)、张奠宙(华东师大)、 严士健(北京师大)、梁贯成(香港大学)组成的顾问组,我任项目执行主席,华东师范大学为项目主持单位,北京师大、南开大学、东北师大等学校为项目协办单位, 并确定了项目组主要成员和主要分课题。

经过将近两年的高强度工作,我们完成了国家展示的文本Mathematics Education in China: Tradition and Reality和同名的配套视频。

ICME-11上中国国家展示的文本

ICME-11于2008年7月在墨西哥的蒙特雷(Monterrey)举办,中国的国家展示安排在7月8日下午。一个半小时的主报告包括

引 言 中国与中国的数学教育纵观

第一部分 中国数学教育的文化传统

第二部分 中国现代数学教育的形成与发展

第三部分 中国数学课堂教学的基本特征

第四部分 中国的数学问题解决

第五部分 中国新一轮的数学课程改革

第六部分 中国的教师教育:职前与职后

第七部分 信息与通讯技术在数学教育中

第八部分 “应试教育”:负面影响与控制

ICME-11上中国国家展示主报告现场

主报告后有两个小时的分组专题报告与讨论,涉及课堂教学、课程改革、教师专业发展、少数民族数学教育、数学教育评价与信息技术应用等。

这是集全国同行的力量,第一次在国际场合系统介绍中国的数学教育,对中国数学教育对外的交流与传播有着重要的意义。

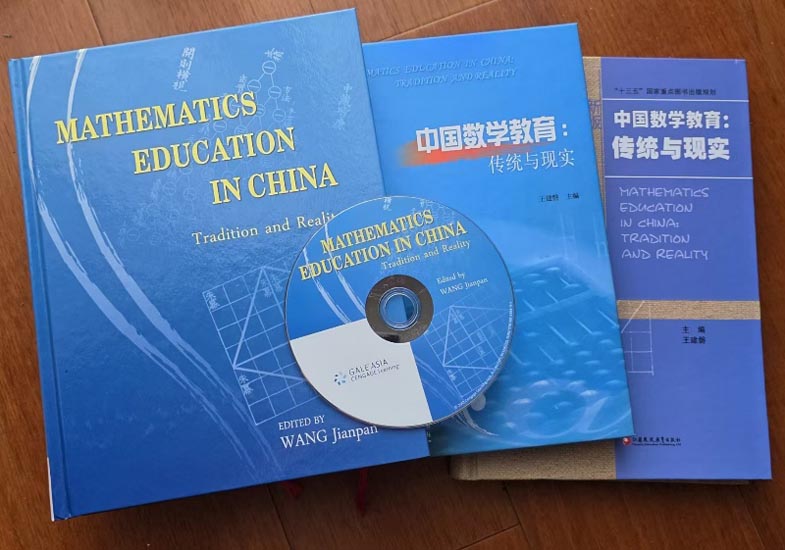

在中国国家展示文本的基础上经扩充完善在江苏教育出版社出版了专著《中国数学教育:传统与现实》(2009年、2017年各一版),又在Cengage Learning 出版了英文版(2013年)。

《中国数学教育:传统与现实》中英文版及视频光盘

作为我们2010年国家社科项目的一部分,我们于2011年在华东师大召开了一次“中小学数学教材国际研讨会”(International Conference on School Mathematics Textbooks,简称ICSMT)。这是国际上首个以教材为主题的学术研讨会,国内外参会者都很踊跃。当时在英国新南威尔士大学的范良火教授2014年在英国召开了一个称为 “International Conference on Mathematics Textbook Research and Development”的会议, 并发展成为国际上的一个系列会议 (我在2017年应邀在巴西召开的第二届会议上做大会报告)。很遗憾的是该系列会议没有把ICSMT作为其源头。

在“未来十年中国数学教育展望”学术会议上,担任过ICMI执委的华人学者集体亮相

左起:张英伯(北京师大)、梁贯成(香港大学)、张奠宙(华东师大)、李秉彝(新加坡NIE)、王建磐(华东师大)

2013年6月,在张奠宙先生提议并亲自策划下,华东师大数学系举办了“未来十年中国数学教育展望”学术会议。这是中国及海外华人数学教育界“全家福”式的大聚会。 与会专家正式非正式地反复表示中国要办一届国际数学教育大会。这给我们已很大的鼓励。于是在会后我们就开始酝酿申办2020年的ICME-14的事宜。 尽管亚洲的韩国刚刚办过ICME-12,从地域平衡的角度对我们的申办不太有利,但我们讨论后还是决定大胆一试。这样,我们就有了后面十年的艰苦工作,从申办到筹办, 克服疫情的干扰,会议成功举办,直到2024年ICME-14 论文集在新加坡World Scientific正式出版。 这个历程我和我的同事写的《让世界瞩目的国际数学教育盛会——第14届国际数学教育大会的申办与主办》 也收集在这本集子中,这里不再赘述,只插入了几张照片,展示与ICME-14的申办、筹办、与举办中的一些花絮, 供读者欣赏与体会。

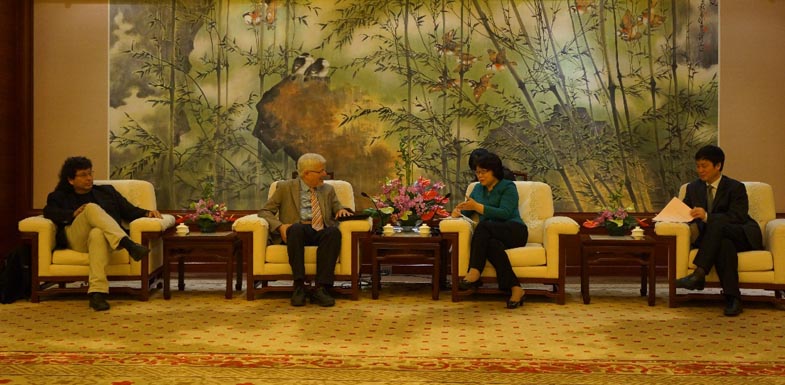

时任上海市副市长的翁铁慧会见国际数学教育委员会考察团

签约完成后与ICMI主席和秘书长合影 在ICME-13(汉堡)上做推介

在国际上散发的宣传折页(正面)

校党委梅兵书记主持的学校职能部门协调会 在数学系举行的电子倒计时牌启用仪式

大会场:体育馆二楼主赛场 小会场之一:逸夫楼报告厅(视频连线中)

收队了,每个人都笑逐颜开

在数学系/数学科学学院的四十多年了,我获得了一些奖励和荣誉。我把它们以年代为序集中罗列如下(其中包括我在孟宪承书院获得的集体教学奖):

国家教委科技进步二等奖(1987年,项目:代数群模表示中的若干问题)

首届霍英东教育基金高校青年教师奖(1988年)

在工作中做出突出贡献的中国博士(国务院学位委员会与国家教委,1990年)

上海市第二届科技精英提名奖(1991年)

上海市1993年度劳动模范(1994年)

国家级有突出贡献的中青年专家(国家劳动人事部,1994年)

上海市第一届自然科学牡丹奖(1994年)

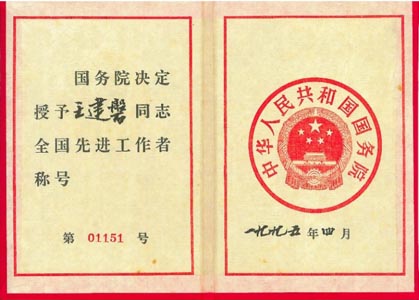

全国先进工作者(1995年)

国家教委科技进步二等奖(1996年,项目:量子群的表示)

陈省身数学奖(中国数学会,1997年)

求是科技基金杰出青年学者奖(1997年)

上海市优秀留学回国人才(2004年)

全国优秀回国人员(2004年)

上海市教学成果一等奖(2005年,项目:数学分析的分层次教学),项目主持人

国家教学成果二等奖(2005年,项目:数学分析的分层次教学),项目主持人

上海市教学成果一等奖(2013年,项目:着眼“卓越教师”的师范生培养模式探索与实践),第二完成人

国家教学成果一等奖(2014年,项目:着眼“卓越教师”的师范生培养模式探索与实践),第二完成人

上海市教学成果一等奖(2017年,项目:立德树人新途径:现代大学书院制创新师范生培养的实践探索),第一完成人

此外,2014年我当选为国际欧亚科学院(International Eurasian Academy of Sciences,简称IEAS)院士,2019年获颁庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章。

全国先进工作者证书 庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章

恩师曹锡华教授生于1920年2月15日,卒于2005年12月22日,享年85岁。2020年是曹先生百年纪念。2019年底, 杜杰和我建议在2020年初以一个学术会议纪念曹先生百岁诞辰。华东师大数学学院承担了活动的组织工作,我们负责联系国内外学术同行和曹先生家属, 筹备学术活动和纪念会。

2020年1月5日至6日,由华东师范大学数学科学学院举办的“代数群、代数几何与表示论40年暨纪念曹锡华教授诞辰百年”学术活动举行。会议回顾代数群、 代数几何与表示论在中国走过的40年风雨历程,报告交流最新学术成果,感恩改革开放,并藉以纪念曹锡华100周年诞辰。

1月5日,国内外代数领域知名学者、校友、青年教师及学生70余人出席了活动开幕式。我主持了开幕式。华东师范大学党委书记梅兵、 数学科学学院院长谈胜利在开幕上先后致辞,深情回忆曹锡华教授在改革开放冲锋号的引领下,在数学研究上孜孜以求,在学科布局上高瞻远瞩,在人才培养上呕心沥血, 将我国代数群和相关领域研究引向世界前沿,为后辈学者开创了代数群和相关领域的探索之路。希望先生的精神能激励着后继者继续奋发向上, 为实现老一辈数学家的初心,即“全国数学界的共同努力,让中国在21世纪成为数学强国”,而砥砺前行,开启更加辉煌的新征程。 会上宣读了海内外学者专门发来的纪念文字。随后一天半的学术报告会议中,来自明尼苏达大学、威斯康辛大学、新南威尔士大学、新加坡国立大学、香港中文大学、 北京大学、清华大学、中国科学院数学与系统科学研究院、南开大学、天津大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、厦门大学等国内外知名高校的学者围绕代数群、 代数几何与表示论等主题进行了广泛的学术交流。学术会议结束后,与会学者、曹锡华的家属、弟子、友人以及数学科学学院退休老同志们满怀崇敬的心情汇聚一堂, 举行了曹锡华追思会。时俭益教授主持追思会。

我们的运气很好。几天以后新冠疫情蔓延世界,再要开这样的学术会、纪念会就要到几年以后了。我们不但开了会,会后还把纪念文章和学术论文汇编成册, 以Forty Years of Algebraic Groups, Algebraic Geometry, and Representation Theory in China: In Memory of the Centenary Year of Xihua Cao’s Birth 为书名于2023年在新加坡的World Scientific Co. Pte. Ltd. 正式出版了。这本书寄托着弟子们的怀念,也表达了弟子们传承先生的学术思想和优良品质的决心。 我们也希望我们的学生们,以及学生的学生们,能够一代代把传统继承下去,发扬光大,使华东师大,特别是华东师大数学学院的事业越来越兴旺发达。

曹先生百年诞辰纪念文集