国际数学教育委员会(International Commission on Mathematical Instruction,简称 ICMI) 是国际非政府、非赢利性的科学组织,成立于 1908 年在罗马举行的第四届世界数学家大会上; 首任主席是著名数学家、数学教育家菲利克斯 · 克莱因(Felix Klein,1849—1925)。两次世界大战之间, ICMI 少有活动;1952 年 ICMI 重建后成为国际数学联盟(International Mathematical Union,简称IMU)的分支组织。 ICMI 的宗旨是从国际视角推进各类现代数学教育理论与实践的转换, 为全世界的数学教育研究者、数学教师、数学家、数学爱好者以及其他相关的教育研究者、课程设计者、教育政策制定者等提供交流平台。

先后担任ICMI执行委员会委员(member of Executive Committee)的中国学者:

张奠宙(华东师范大学),任期1995—1998

王建磐(华东师范大学),任期1999—2002

梁贯成(香港大学),任期2003—2009

张英伯(北京师范大学),任期2010—2012

徐斌艳(华东师范大学),任期2017—2020

梁贯成(香港大学),2021—2024年担任ICMI主席

国际数学教育大会(International Congress on Mathematical Education,简称ICME)是ICMI主办的国际会议, 是全球规模最大、水平最高的数学教育领域的学术会议,每四年召开一次。第1届ICME是在ICMI时任主席汉斯 · 弗莱登塔尔(Hans Freudenthal,1905—1990)的倡导下于1969在法国里昂举行。

ICME的宗旨是:展示全球数学教育的最新进展;交流全球数学教育问题的相关信息;学习作为学科的数学的最新进展并从中获得启示。大会还颁发国际数学教育的最高奖克莱因奖、弗赖登塔尔奖以及卡斯泰尔诺沃奖, 以表彰在数学教育研究领域和实践领域的突出贡献者。

我国于1986年正式成为IMU的成员国。由于ICMI是IMU的下属组织,我国也自然成为ICMI的成员国。1980年第4届国际数学教育大会(ICME-4)在美国加利福尼亚大学伯克莱(Berkeley)分校举行。 我国大陆有5人(包括华东师范大学曹锡华教授)与会,华罗庚做大会报告。这是我国大陆首次参与国际数学教育大会。之后,每届大会都有中国与会者的身影。尤其值得一提的是, 2008年在墨西哥的ICME-11上进行了中国数学教育的国家展示,向世界展示中国数学教育的传统、特色、成就和发展。在这次国家展示的基础上, 王建磐主编了《中国数学教育:传统与现实》一书,并在新加坡出版了英文版,引起全世界同行的关注。

中国曾于2006年首次向ICMI提出申办2012年的第12届国际数学教育大会,遗憾未获成功。

2013年6月,在华东师范大学召开“未来十年中国数学教育发展”学术研讨会,与会专家一致表达了再次申办国际数学教育大会的愿望。2013年10月, 成立由华东师范大学原校长、国际数学教育委员会前执行委员、国际数学教育委员会中国代表王建磐教授领衔的、华东师范大学数学教育团队为主要成员的“ICME-14申办委员会”, 提请中国数学会同意向国际数学教育委员会正式表达我国申办ICME-14的意向。2013年11月13日, 王建磐向ICMI时任秘书长阿巴拉哈姆 · 埃尔克维(Abraham Arcavi)正式递送了时任中国数学会理事长王诗宬签署的中国数学会申办、上海数学会和华东师范大学承办ICME-14的意向函。

2013年12月至2014年9月,由中国数学会向中国科学技术协会提出申办申请,经外交部报请国务院有关领导同意后, 中国科协于2014年9月23日签发同意申办ICME-14的批复。同期,在王建磐教授带领下,数学教育团队开展了紧张的申办准备工作, 包括场馆考察与选择,住宿与交通的考察,与各学术团体、有关领导联络以求支持、正式申办书的撰写等。2014年11月30日,正式向ICMI递交申办书。

中国数学会提交的ICME-14申办书封面

2015年5月24日至29日,由国际数学教育委员会主席斐迪南多 · 阿扎雷罗(Ferdinando Arzarello)、副主席安吉尔 · 鲁兹(Angel Ruiz)和国际数学联盟秘书处国际数学教育委员会行政主管蕾娜 · 科赫(Lena Koch)组成的国际数学教育委员会考察团赴上海进行现场考察。 他们对大会场馆、各级各类宾馆等进行了现场考察。上海市政府时任副市长翁铁慧于5月27日上午会见了考察团一行,对上海的申办表达了全力的支持。

5月26日下午,第14届国际数学教育大会申办答辩会在华东师大举行。华东师范大学时任校长陈群,副校长郭为禄,中国数学会理事长、 中国科学院院士王诗宬,上海数学会理事长、复旦大学副校长陈晓漫,第14届国际数学教育大会申办委员会主席王建磐, 以及来自大陆和港澳台地区的数学教育相关学术团体主要负责人和上海中小学数学教师代表等五十余人共同出席了会议。会议由校研究生院副院长、 第14届国际数学教育大会本地组织委员会共同主席徐斌艳主持。校长陈群首先致欢迎辞,他阐述了成功申办国际数学教育大会对于华东师范大学的重要意义, 并表示全力支持申办工作。王诗宬和陈晓漫分别代表中国数学会和上海数学会表达了对申办第14届国际数学教育大会的大力支持和殷切盼望。 随后,王建磐代表申办委员会围绕申办理由、申办主体概况、关于大会举行时间、程序、会议论文集出版等的初步计划、包含会场、交通、住宿、签证、志愿者等在内的支撑条件、 大会预算和大会地方组织委员会构成分工等方面向国际数学教育委员会考察团详细汇报了申办工作情况。

第14届国际数学教育大会申办答辩会在校举行

校长陈群致欢迎辞

王建磐作申办陈述与答辩

汇报结束后,考察团成员逐一发言,肯定了申办委员会细致周密的工作,同时也提出了他们关于会场、签证申请等细节问题的一些意见。 最后,中国教育学会中学数学教学专业委员会理事长章建跃、中国数学教育研究会秘书长代钦、中国少数民族教育委员会数学教育专业委员会理事长宋乃庆、香港数学教育学会理事长黄家乐、 澳门数学教育研究会副理事长郑志民、台北市立大学教授黄幸美、英国南安普顿大学教授范良火、华东师范大学第二附属中学副校长施洪亮以各自的身份向考察团表达了对申办第14届国际数学教育大会的期盼和支持。

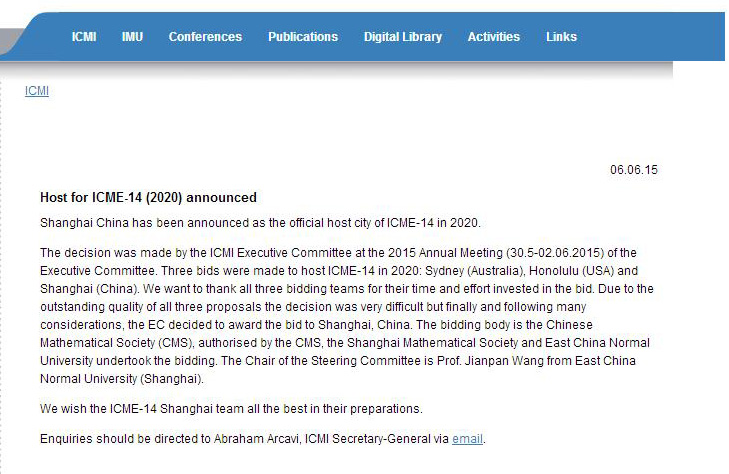

在上海考察结束之后, ICMI EC于 2015 年 5 月 30 日至 6月 2 日在澳门召开年度工作会议。这次会议上,经过投票, 上海在三个递交申办书的城市(中国上海、美国檀香山和澳大利亚悉尼)中胜出,获得2020年第14届国际数学教育大会(ICME-14)的举办权。 2015 年 6 月 6 日,国际数学教育委员会正式向全世界宣布了上述投票结果。这是中国自1980年参加国际数学教育大会以来,首次获得大会举办权。

国际数学教育委员会(ICMI)主页发布新闻

文汇报在2015年6月21日报道了上海将举办2020年第14届国际数学教育大会的新闻,引发关注。其他多家媒体也相继报道了该新闻,并对参与申办工作的主要负责人和数学教育学科的知名学者进行了采访。

《文汇报》头版头条报道ICME-14申办成功

领衔此次申办的著名数学家、华东师范大学数学系王建磐教授在接受采访时表示, “现在是时候让国际同行近距离了解和分享中国的数学教育了, 中国学界也可以借此更深入地了解国际学术动态,在交流和学习中进一步完善中国的数学教育学科体系。”

王建磐说:“数学教育在中国有很长的历史,近现代的数学教学理论至少可以追溯到大学者王国维翻译日本学者藤泽利喜太郎的《算术条目及教授法》。但中国的数学教育作为一个科学理论体系的提出及方法论的引入,则是从上世纪80年代开始。”王建磐认为,中国的数学教育有自己的特色, 最突出的一点是所有理论都是在大量实践基础上总结出来的,而且在国内的数学教育领域有很好的分享机制。据统计, 目前全国共有30多本数学教学的学术期刊,供从事数学教育以及数学教育研究的老师进行学术探讨。

中国数学会理事长王诗宬院士说,中国是人口大国,显然具有数学教育最大的舞台;而中国的发展很不平衡, 又为这个舞台提供了数学教育的多样性。在这个多样性的大舞台上,在大量实践经验分享基础上发展起来的中国数学教育研究的成就是独特的, 在其他国家很难被复制。

“尤其难以想象的是,国内有大量非常精彩的数学教学法是用中小学老师的名字命名的,它们流传很广。”华东师范大学鲍建生教授举例说, “早期上海育才中学的段力佩读议讲练数学教学法、西南大学数学系陈重穆教授带领着中学教师一起实施的GX(高效)数学教学法, 都是在教育界非常有影响的教学模式,这在其他国家非常少见。”

“数学教育学一定是实践的科学,不能只是大学教授关起门来做研究。”国内数学教育学奠基人之一、华东师范大学张奠宙教授说。 为了将已有的实践经验能够更好地和理论研究结合,从1999年建立数学教育学博士点开始,华东师范大学就注重把学生理论研究能力的提高和实践创新能力的培养结合起来。 当时来自上海市教科院的顾泠沅教授被聘为兼职博士生导师,和华东师范大学的张奠宙、王建磐、徐斌艳等教授一起,承担起博士研究生培养的重任, 顾泠沅教授的青浦数学教育改革实验基地也成了博士研究生进行数学教育实践研究的基地。

学者们普遍认为,我们虽然积累了丰富而有效的课堂教学与教师专业发展的实践经验,拥有令许多发达国家学者羡慕的四级教研体系和各种学术交流平台, 但我们尚未形成有中国特色的、成熟的数学教育理论体系。建立这样的体系,将是中国数学教育界面临的巨大挑战, 也是中国整个数学教育界努力的方向。这是中国数学界和数学教育界一直渴望主办ICME的原因——让更多的数学教育工作者接触到科学的数学教育理论体系, 更多地吸收国外尤其是发达国家的数学教育经验。

领衔申办的华东师范大学数学系,一直保持数学研究的高水平,前一年国际ESI(基本科学指标数据库)排名中,该系数学专业进入全球排名前1%。 同时,该系也十分注重基础教育数学师资的培养,以及数学教育学研究队伍的建设。申办当时华东师范大学的数学教育学教授就有7名, 分布在数学系与教育学部两个院系,还有一批在国外学成归来的副教授和青年学者。这是一支在国内外引人注目的学术团队,也正是这个团队的努力, 才使得ICME-14的申办梦想成真。

中国上海赢得ICME-14的举办权后,按惯例,中国数学教育代表团与国际数学教育委员会于2016年7月在德国汉堡举行的第13届国际数学教育大会 (ICME-13)期间完成ICME-14的协议书签约和交接仪式,并确定了ICME-14国际程序委员会构成。2016年1月至6月期间,设计了ICME-14的会标, 开通了大会的网站。

ICME-14的会标

会标的设计思想来自中国古代的河图。河图与洛书一般认为是中华文明之始。《易经 · 系辞》:“河出图,洛出书,圣人则之”。

铸有河图与洛书的鼎

位于会标中心的弦图(它是赵爽给出的勾股定理的绝妙证明,现用作中国数学会的会标)替代了河图中心的五个点,弦图外的圆圈代表了河图中带十个点的圈。 此圈外侧的两个左旋的悬臂分别代表河图上的阳数(奇数)1、3、7、9从北方(下方)开始与阴数(偶数)2、4、6、8从南方(上方)开始的左旋排列。 突出了南方(上方)的阳数7与阴数2的点列,7×2=14,点明会议的届数。

主画面右下方标明ICME-14,它下方的四个卦是八进制数字3744或二进制数字(0)11111100100,换算成十进制即2020,表示会议举办年份。 八进制与二进制把中国古代灿烂文明与现代科学技术联系在一起。

由于无法参加ICME-13,2016年6月20日,中国数学会理事长袁亚湘先期在协议书上签字。

中国数学会袁亚湘理事长签署协议

团队和ICMI的正式签约于2016年7月29日在德国汉堡举行。ICME-14会议主席王建磐、组委会共同主席之一徐斌艳与国际数学教育委员会执行委员会主席Ferdinando Arzarello、 秘书长Abraham Arcavi分别在协议书上签字,ICMI候任主席Jill Adler、ICME-14组委会秘书长吴颖康等出席签约仪式。

在德国汉堡的协议签署仪式,双方签署的人员有:ICMI的Arzarello与Arcavi,中国方面的王建磐与徐斌艳

经双方认真讨论,ICME-14的国际程序委员会组成如下:

主席:王建磐(中国,华东师范大学)

成员:Jill Adler (ICMI 主席,2017—2020;南非)

Abraham Acavi(时任ICMI秘书长;以色列)

鲍建生(ICME-14 LOC 共同主席, 中国,华东师范大学)

Daniel Chazan(美国)

Faïza Chellougui(突尼斯)

Marta Civil(美国)

Alicia Dickenstein(阿根廷)

郭玉峰(中国, 北京师范大学)

Anjum Halai(巴基斯坦)

Gabriele Kaiser(ICME-13 IPC 主席, 德国)

Caroline Lajoie(加拿大)

Celi Espasandin Lopes(巴西)

Thomas Lowrie(澳大利亚)

Maria Alessandra Mariotti(意大利)

Takeshi Miyakawa(日本)

Frode Rønning(挪威)

Ewa Swoboda(波兰)

Luc Trouche(法国)

Catherine Vistro-Yu(菲律宾)

徐斌艳(ICME-14 LOC 共同主席, 中国,华东师范大学)

Ivan Yashchenko(俄罗斯)

由于会议延期至2021年召开,在2020年又把2021—2024的ICMI 主席与秘书长增补到ICME-14的国际程序委员会,他们是

梁贯成(新任ICMI 主席,中国香港大学)

Jean-Luc Dorier(新任ICMI秘书长,瑞士)

ICME-13的与会中国学者在会议期间积极开展对ICME-14的宣传工作。在2016年7月31日的ICME-13闭幕式上,ICME-14主席王建磐教授通过视频介绍了中国、上海和即将召开的ICME-14, 并向大家发出访问上海的邀请,组委会共同主席之一徐斌艳教授也热情地欢迎世界各地的同行到上海来参会。中国各地代表手持有各国学者签名的ICME-14会旗,共同上台见证这一激动人心的时刻,完成了两届大会的交接。

在ICME-13的闭幕式上,王建磐与徐斌艳分别对ICME-14的筹备工作向与会者作了介绍, 并邀请全世界的数学教育同行工作者到中国来

在 ICME-13的闭幕式上,参会的中国代表共同上台见证激动人心的一刻

从ICME-13回来后,ICME-14的筹备工作就启动了。筹备工作得到了学校及相关职能部门、院系的积极协助,也得到了中国数学会、上海数学会的大力支持。此外,国内外数学教育家也提供了宝贵的建议和帮助, 共同为会议的顺利举办出谋划策。经过充分的讨论和协商,拟定了本地组织委员会成员名单:

主席:

徐斌艳(华东师范大学)

鲍建生(华东师范大学)

秘书长:

吴颖康(华东师范大学)

成员:

曹一鸣(北京师范大学)

柴 俊(华东师范大学)

陈亦飞(中国数学会)

陈月兰(华东师范大学)

程 靖(华东师范大学)

范良火(英国南安普顿大学/华东师范大学)

冯志刚(上海中学)

巩馥洲(中国数学会)

何忆捷(华东师范大学)

黄 华(上海市教委教研室)

孔企平(华东师范大学)

李宏鸿(华东师范大学)

柳 笛(华东师范大学)

鲁小莉(华东师范大学,后增补)

倪 明(华东师范大学出版社)

宋乃庆(西南大学)

谈胜利(华东师范大学)

汪家录(华东师范大学)

汪晓勤(华东师范大学)

熊 斌(华东师范大学)

姚一隽(上海数学会)

章建跃(人民教育出版社)

张晋宇(华东师范大学)

朱 雁(华东师范大学)

邹佳晨(华东师范大学)

2016年11月17日至19日在华东师范大学闵行校区召开了第一次LOC全体会议。大会主席王建磐参加了这次会议,向各位LOC成员颁发了聘书, 并介绍了申办过程以及大会在中国召开对我国数学教育的重要意义。随后,LOC共同主席徐斌艳阐述了LOC的主要任务和工作设想; LOC共同主席鲍建生组织大家就近期工作要点展开讨论。大家就2017年9召开的第一次IPC的准备工作、ICME-14的筹款、大会报告人和邀请报告人的人选、 中国特色主题活动的设想等诸多方面展开了热烈讨论。

这次会议标志着大会筹备工作的正式启动,其意义不言而喻。在接下来的筹备过程中,本地组织委员会(LOC)发挥了关键作用。 他们在为两次IPC会议做好服务方面、在ICME-14大会场馆选择、住宿交通安排、学术活动方案以及各方面的沟通协调等方面,都做了极大的努力。

ICME-14共召开了3次IPC会议,其中两次是常规的会议,第三次是线上会议,针对由于疫情的延期而产生的种种特殊情况进行讨论和提出解决问题的方案。这里只谈前两次会议。

2017年9月10--17日,ICME-14的国际程序委员会(IPC)第一次会议在华东师范大学举行。会议由大会主席兼IPC主席、华东师大原校长王建磐主持,时任副校长汪荣明、 国际交流处处长周云轩以及上海市数学会理事长陈晓漫出席大会。

第一次IPC会议会场

本次IPC会议的重要议题是确定ICME-14的主要框架,包括大会日程安排,对大会报告、团队报告、邀请报告的报告人以及对专题研究小组组长提出建议名单,实地考察了会场, 拜会了市政府的分管领导。与会专家经过充分讨论,对重要事项和人选达成了一致,做出了决议:提名了4位大会报告者、83名邀请报告者以及2个大会团队报告和4个调查组的团队, 设立了62个专题研究组(供自由投稿)。继著名数学家华罗庚教授受邀在1980年ICME-4(美国伯克利)做大会报告之后,又有一位中国学者站上这一国际数学教育的最高讲坛; 鉴于中国数学教育研究与实践的影响力,有一批中国学者走进ICME-14的邀请报告、专题讨论组等国际学术交流舞台,组织并参与相关学术活动。 值得一提的是,ICME-14邀请一名来自非洲的学者做大会报告,这在ICME的历史上是第一次。ICME-14 IPC充分考虑到国际交流与平衡, 提名了来自76个国家和地区的430多名学者作为大会的主要报告者或参与大会主要学术活动的组织工作。来自世界各地的学者的共同参与和努力, 将使世界各地的理论成就和实践经验都能在ICME-14上得到充分展示和共享,从而保证大会的高水平和广泛的国际影响。

第一次IPC会议参会者合影

第一次IPC会议给ICME-14做了相当精细的策划,但把会议的决议变成现实,却是相当困难的。LOC首先要与分布在76个国家430多位学者建立联系。 碰到的第一个问题是邮箱地址不准确,发出的邮件如石沉大海。此时要把问题返回给IPC,特别给IPC中的原提名者,希望帮助建立联系。 第二个问题更为常见,即虽然联系建立了,但被邀请者由于种种原因,拒绝了提名。此时要从IPC的候补名单中寻找替代者, 再征求IPC同意后发新的邀请函。经过1年半时间繁杂细致的工作,终于基本落实了第一次 IPC 会议的决议,按计划召开了第二次IPC会议.

2019年3月27日-29日,IPC的第二次会议在华东师范大学召开。会议仍由王建磐主持,国际数学教育委员会(ICMI)主席Jill Adler、秘书长Abraham Arcavi、国际数学联盟(IMU)副主席Alicia Dickenstein 等来自世界五大洲的21名IPC委员(其中中国委员4名)参加了会议。

为期3天的会议重点讨论了第一次IPC会议(2017年9月10-17日)以来ICME-14的学术工作进展,包括确定4位大会报告人(Plenary Lecture)、 2个大会团队报告(Plenary Panel)、70名邀请报告人(Invited Lecture)和4个调查组团队(Survey Team)名单; 审议通过了62个专题研究组(Topic Study Groups)提交的研究概述;审议了来自欧洲、亚洲十多个国家提交的 “国家展示” (National Presentation)申请并确定了名单。

第二次IPC会议参会者合影

经过委员们讨论后确定的ICME-14各类学术活动,其学术规格之高、国际水准之强,都令人对2020年7月在沪上举办的ICME-14满怀期待。 华东师大特聘教授顾泠沅作为“青浦实验”的开创者,在数学基础教育领域改革耕耘40年,其成果得到刘延东副总理称赞、得到国际数学教育界认可, ICME-14邀请其作为大会报告(Plenary Lecture)人,这将成为继华罗庚在ICME-4上作大会报告后,时隔40年, 再次由中国学者在国际数学教育大会上作大会报告。而另一位大会报告(Plenary Lecture)人塞德里克 · 维拉尼(Cédric Villani), 系2010年菲尔兹奖得主、法国国会下议院议员,在国际数学界享誉盛名。邀请报告(Invited Lecture)的70位报告人(往届ICME一般不超过40个), 来自全球各地,其中非洲9名、亚洲24名、欧洲15名、南美洲6名、北美洲12名、大洋洲4名,体现了大会的规模与国际多元性。此外, 专题研究组(Topic Study Groups)的62个专题,从代数教学、几何教学到程序与算法教学,从数学教师职业发展到数学教师身份认同, 从认知神经科学与数学教育到远程、在线与混合式数学教学,从少数民族数学教育到数学教育中的国际合作,不同主体、学段,不同要素、方法, 将让国内外数学工作者尽享学术饕餮盛宴。

同时,IPC还与大会本地组织委员会(LOC)进行了会谈。作为ICME为主办国特设的一项学术活动,2020年7月在上海举办的ICME-14将特设 “中国数学教育特色主题活动”(Thematic Afternoon),为中国数学人宣讲并交流中国特色数学教育理论与实践创设平台。 IPC 对该项活动的策划和组织给予了建议指导。另外,LOC还演示了大会在线会务系统、交流了大会论文集出版方案和会务服务方案等。

2019年7月12日,第14届国际数学教育大会倒计时一周年启动仪式暨工作研讨会在华东师范大学普陀校区举行。中国数学会秘书长陈大岳, 上海市数学会理事长陈猛,上海市普陀区副巡视员、区教育局局长范以纲,上海市文化和旅游局宣传推广处处长陈平,华东师范大学校长钱旭红、 副校长汪荣明,华东师范大学数学科学学院院长谈胜利,第14届国际数学教育大会主席王建磐、国际数学教育委员会执行委员徐斌艳等出席启动仪式。 仪式由华东师范大学数学科学学院党委书记贾挚主持。

ICME-14倒计时一周年启动

国际数学教育委员会主席Jill Alder和秘书长Abraham Arcavi为ICME-14倒计时一周年发来贺信,巧妙地用数学语言致贺: 庆祝ICME-14的“-1岁”生日,“我们都为明年的大会感动兴奋,我们确信你们也一样,因为你们正在庆祝它的渐行渐近。”

中国数学会时任秘书长陈大岳在致辞中表示“ICME-14的召开一定能充分展现中国数学教育界的风采与成就, 也可有力提升中国数学教育研究与实践的国际关照、国际思考”。

上海市数学会理事长陈猛介绍,上海市数学会始终关注数学教育学科的建设与发展,历任理事长积极推动数学课程教学与改革、 数学教育学科的国际交流与合作,王建磐、陈晓漫前理事长在ICME-14的申办与筹办过程中付出了极大心血。

华东师大钱旭红校长强调,在中国数学会授权下,华东师大成功领衔承办了2020年第14届国际数学教育大会。对华东师大而言, 这不仅是一种特殊荣耀和使命,也是一次与世界交流学习的重要机遇,更是全力充实“教育+” “国际+”广度与深度,服务学校“幸福之花”的重大举措。

大会主席王建磐简要介绍了国际数学教育大会的历史,并回顾了华东师大申办第14届国际数学教育大会历程及筹备工作相关进展。 大会预期于2020年7月12日—19日在位于上海市普陀区长风生态园区的上海跨国采购会展中心举行。大会将有五大类、 近二十种约500余场学术会议和活动,大会官网在2019年6月1日已经开放注册。与会者总数预计3500—4000 人,其中外国与会者约占70%。 届时全世界的数学教育工作者将相聚在中国,交流全球数学教育问题,展示全球数学教育研究与实践的最新成果,近距离地了解中国数学教育的成就, 进一步提高我国数学教育的研究与实践水平,进一步提升中国数学教育的国际影响,同时展现中国和上海经济、社会、文化与教育发展的最新面貌。

参加倒计时一周年的各路代表合影

活动中最激动人心的一刻莫过于倒计时一周年的启动仪式。参会嘉宾一同触碰倒计时装置,成功启动第14届国际数学教育大会一周年倒计时, 标志着大会筹备工作进入新征程。

启动仪式之后,举行了大会工作研讨会,研讨大会各学术活动以及中国特色主题活动的筹备进展情况。

一场年席卷全球的新冠疫情的影响,大会不得不延期到2021年7月召开,并从原计划的线下模式调整为线上和线下相结合的混合模式。 这一调整无疑给大会的组织工作带来了巨大的挑战,包括由于延迟举办大会带来的重新选择会场、确保线下与会者的健康与安全、 以及确保线上会议的网络连接顺畅等问题。面对这些挑战,LOC努力克服困难,积极应对,为大会的顺利召开付出了辛勤的努力。

经多方商议决定,ICME-14推迟至2021年7月11日至7月18日举办。同时,原定位于上海市普陀区的上海跨国采购会展中心主会场2021年暑期档期已满, 无法继续为大会提供场地服务,各方商定了会场变更方案。大会改为在中国上海华东师范大学普陀校区举办。

由于开会延期,会徽上改用表示八进制数字3745(十进制数字2021)的四个卦,修改的地方以红色凸显。

因延期而修改的ICME-14的会标

大会延期后,ICME-14的组委会再次启动工作,得到了华东师范大学的全力支持。2020年4月16日, 确定新会期与新会场的ICME-14首次校内筹备工作组会议在华东师大召开。校党委书记梅兵表示,2021年是建党100年、建校70年的“双庆年”, 代表全球数学教育界最高水平的学术会议也在华东师大举办,办好大会对学校而言意义深远、责任重大;2021年1月12日,在校内工作组会议上, 校党委书记梅兵在总结讲话时又指出,以王建磐、数学科学学院为首的大会筹备团队是办好本次大会的核心,从2015年申办至今, 团队做了很多筹备工作,又为应对疫情进行了诸多改变调整,体现了团队强大的战斗力,也代表了华东师大的战斗力。她强调, 大会筹备和举办是学校2021年重点工作之一,希望大家群策群力,以高度的责任心和严密的工作把大会办成创造历史的一次盛会, 助力进一步提升中国和上海数学教育的国际影响力,向建党百年和建校70周年献礼。

全球疫情给大会的筹办带来诸多影响,在会议模式、时间、场地、程序变更、经费预算、延期批文以及工作保障等方面均面临新问题, 需要全面落实解决。在中国科协、教育部、上海市政府等领导部门的大力支持的同时,也得到关注数学与数学教育的企事业单位的鼎力相助。 大会组委会在华东师范大学各相关职能部门的通力协助下,围绕急需落实的重点工作开展针对性研讨和布置,确保精准把握时间节点, 克服了重重困难,按期推进落实。“在危机中育新机、于变局中开新局”。在大家的不懈努力下,终于迎来了第14届国际数学教育大会。

第14届国际数学教育大会于2021年7月11日至18日在上海华东师范大学隆重举行。自1969年第1届国际数学教育大会在法国里昂召开以来, 本届大会是国际数学教育大会历史上首次在中国举行,对促进中国数学教育理论和实践的发展、交流和协作具有里程碑式的重要意义。 本届大会的主办单位是中国数学会,承办单位是华东师范大学和上海数学会。大会主席是华东师范大学王建磐教授。

王建磐主持大会开幕式

7月11日晚7点半至9点半,大会举行开幕式。上海市委书记李强、副书记于绍良和教育部副部长翁铁慧亲临大会现场, 李强书记和翁铁慧副部长还在会上致词,中国科协党组书记怀进鹏因公务无法亲临大会,但预录了一个精彩的讲话。 在开幕式上致辞的还有国际数学联盟主席 Carlos Kenig(线上)、国际数学教育委员会主席梁贯成、 中国数学会理事长田刚和华东师范大学校长钱旭红。王建磐主持了开幕式。

ICME-14线下会场实况

上海市委副书记于绍良、教育部副部长翁铁慧等领导一起推杆宣告大会开幕

中国数学会理事长田刚致辞 国际数学教育委员会理事长梁贯成致辞

本届大会是国际数学教育大会历史上具有诸多独特性且令人难忘的一届盛会。首先,本届大会的组织形式具有特殊性, 首次采用了线上线下相结合的混合模式,大会活动安排在下午两点至晚上十一点之间,从而为不同时区的与会者提供尽可能理想的参会时间。 在这样精心的组织与安排下,本届大会的规模与历届相比未受影响,共吸引了3156位与会者,其中线上与会者为1663人,线下与会者为1493人, 具体包括662位正式注册人员和831位特约与会者(主要是一线的上海中小学数学教师)。尽管与会者不能面对面的交流, 但是通过强大的技术支撑,大家仍然可以交流和分享关于数学和数学教育的理解和最新研究进展。

第二,大会形式多样、内容丰富、安排紧凑,为与会者提供了一场盛大的学术盛宴。本届大会共包括4场大会报告(Plenary Lectures)、 3场大会团队报告(Plenary Panels)、4个专题调查组报告(Survey Teams)、3个国家展示(National Presentations)、60多场邀请报告 (Invited Lectures)、13场中国特色主题活动(Thematic Afternoon)、62个专题研究组(Topic Study Groups)、 15个讨论组 (Discussion Groups)、27个工作坊(Workshops),以及300多份学术墙报(Poster)。 大会还颁发了2017年与2019年的克莱因奖(数学教育终身成就奖,获奖者分别是美国数学教育家Deborah Ball和以色列数学教育家Tommy Dreyfus) 和弗赖登塔尔奖(数学教育杰出贡献奖,获奖者分别是英国数学教育家Terezinha Nunes和德国数学教育家Gert Schubring), 以及2020年的卡斯泰尔诺奖(数学教育优秀实践奖,获奖者是美国数学教师协会,即NCTM)。颁奖仪式也采用线上线下结合的形式进行, 5位获奖者(获奖集体代表)还分别做了获奖者报告(Lecturers of Awardees)。

颁奖仪式之一:颁发 Felix Klein奖给以色列Tel Aviv大学的Tommy Dreyfus教授(视频连线)

尤其值得一提的是专题研究组(Topic Study Groups)。一方面,本次大会共设置62个专题研究组,数量创历史之最。这62个专题研究组, 合计发表1259个学术报告,从数学的不同分支、不同学段的教与学研究,到针对各类人群、多元目标的数学教育, 从数学教师教育到数学课程与教材的发展,从多文化、多语言环境的数学教育到数学教育的国际合作, 从神经科学及数学学习与认知到数学教育研究的方法与方法论,从现代技术在数学教育中的运用到数学教育中的评价与测试, 为国内外与会者提供了交流平台。另一方面,这62个专题研究组被分为A系列和B系列,安排在不同时段举行。 这也打破了历届大会中与会者只能选择参与一个专题研究组活动的传统,为与会者提供了参与其他专题研究组活动的机会。

第三,体现了数学家与数学教育家的密切协作,共同为推动数学教育研究和实践的发展而努力。 大会的学术活动中可以频繁听到数学家的声音和观点。例如,首场大会报告人是塞德里克 · 维拉尼(Cédric Villani)。 他带来题为“Mathematics in the Society(社会中的数学)”的学术报告。维拉尼用一本《几何原本》、一个几何体(冈布兹)、一部智能手机, 展示了数学的推理、艺术和应用这三个不同的层面,分享了数学家对数学的理解。维拉尼用自己的研究经历指出,数学家需要坚韧性、 想象力和严谨性,严谨性排在想象力和坚韧性之后,突出了激情和意志力在数学研究中的重要性。

法国数学家 Cédric Villani 做大会报告(视频连线)

此外,在大会举办期间,中国数学会数学教育分会宣布成立,并举行成立大会。这标志着中国数学会将与国际数学联盟、 国际数学教育委员会建立更为密切的联系,对推动数学教育的学科发展、加强数学家与数学教育家之间的合作交流、 促进与数学教育国际同行的交流与合作、繁荣我国的数学教育事业和数学人才的培养,具有重大意义和深远影响。

中国数学会数学教育分会成立留影

第四,诸多中国学者走上大会各类学术活动的演讲席,传播中国数学教育的优秀传统和经验,分享扎根于中国大地的数学教育研究成果。 华东师范大学特聘教授、上海市教育科学研究院原副院长顾泠沅应邀做大会报告。 这是自我国著名数学家华罗庚1980年在第4届国际数学教育大会上做大会报告以来,时隔41年,终于又有中国学者走上大会报告的讲坛。 顾泠沅教授向全球与会者报告了一项长达45年的数学教学改革实验项目,向世界展示了这项具有中国特色的实证研究。 这项数学教学改革实验分为三个主要阶段,分别是大面积提高质量(1977-1992)、突破认知瓶颈(1992-2007)和推进探究与创造 (2007-2022),见证了中国社会从改革开放到走向教育现代化的40余年历程。除大会报告外,我国还有诸多学者走上邀请报告、专题研究组、 讨论组和工作坊等学术活动的讲坛,报告者总人数创历史之最。

中国学者、华东师范大学教授顾泠沅做大会报告

此外,中国特色主题活动中共有13个团队分别汇报相应的研究与实践成果,向全世界展现具有中国特色的数学教育改革及成就。 报告团队包括中国数学会、中国教育学会中学数学教学专业委员会、中国教育学会小学数学教学专业委员会、华东师范大学上海智能教育研究所、 北京师范大学出版社数学分社、全国高中数学课程标准修订组与全国义务教育数学课程标准修订组、江苏省教育科学研究院、浙江省教育厅教研室、 青浦实验研究所、香港儒莲教科文机构、教育部西南基础教育课程研究中心、上海中学等,报告主题涉及中小学数学课程教材和评价、 中小学数学课堂教学、数学教师的学习和发展、数学智能教育、少数民族数学课程与教学的改革与发展、疫情对数学教与学的影响、数学建模等, 从不同主题和视角展示了中国数学教育的特色和经验。

华东师范大学交响乐团为大会奉献了一场精彩的交响音乐会

第14届国际数学教育大会胜利闭幕。又经过两年多时间复杂细致的工作,两卷共1500多页的大会论文集也以Proceedings of the 14th International Congress on Mathematical Education为书名在新加坡的World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 正式出版,为ICME-14画上了圆满的句号。我们在前所未有的困难中主办了一届前所未有的精彩大会, 这届大会成为了国际数学教育史上值得纪念的篇章。我们为此而骄傲!但我们也深知,中国数学教育研究与实践的探索永远在路上, 中国数学教育与世界的交流与合作更有艰巨的工作要去完成。任重道远,我们将继续为此而努力!

World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.出版的两卷本《第14届国际数学教育大会论文集》

中国数学会、华东师范大学与上海数学会是第14届国际数学教育大会的主办与承办单位。这些机构与组织的担当、协调和人力物力的投入, 才使得这次大会在中国、在上海成功举办,实现了中国数学教育界多年的梦想。

第14届国际数学教育大会的举办还离不开党和政府相关领导部门的支持。我们要特别感谢:中国科学技术协会、中华人民共和国外交部、 中华人民共和国教育部、中共上海市委员会、上海市人民政府、中共上海市教卫党委、上海市教育委员会、 上海市文化和旅游局与上海市普陀区人民政府。

我们还要感谢如下校内外机构:中国国家自然科学基金委员会、人民教育出版社、上海教育出版社、华东师范大学出版社、 World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.、上海中学、东浩兰生会展集团股份有限公司、上海华申中外文化交流服务中心、 上海华大电器公司与上海跨国采购会展中心。

华东师范大学是我们所依托的坚强后盾,学校的党政领导以及职能部门和院系给予我们全方位的支持,是我们取得成功的保证。 特别要提出感谢的有:学校办公室、党委组织部、党委宣传部、国际合作与交流处、人文与社会科学研究院、科技处、研究生院、教务处、 财务处、招投标与政府采购办公室、信息化治理办公室、保卫处、基建处、后勤服务中心、数学系(现数学科学学院)、教师教育学院、 孟宪承书院、外语学院、音乐学院、体育与健康学院以及大学生艺术团。

在会议筹备与举办过程中,本地组织委员会(LOC)成员之外校内还有很多个人深度参与了会议相关的工作,他们有的受组织委派, 有的由LOC聘用,也有的纯粹是出于个人意愿主动参与。不管什么身份,他们在工作中都全身心投入,做出了重要的贡献。他们中有:

受组织部委派先后到ICME-14 LOC挂职的干部陈佳(研究生院)、何颖(人事处)、许福岩(研究生院)、张雨晗(人事处)、 叶青(外语学院),以及从社会招聘来的人员王雨铃、张淏然、杨波等,他们全程或部分时段成为了工作团队的核心成员;博士研究生陈昊、 杨静、朱晨菲、沈阳、陆珺、李丹阳、袁一薳,华初妍,谢馨钰,徐锦(最后四人为外语学院研究生)等也承担了大量复杂细致的工作, 也是团队不可或缺的重要力量;外语学院的李宏鸿为会议筹办与举办全程承担了语言顾问、笔译和同声传译工作,同一学院的陈翔、 原蓉洁和贾兰兰为大会开幕式提供了同声传译;孟宪承书院的时南是会徽和会议宣传材料的主要设计者; 音乐学院知名指挥家侯润宇冒着酷暑特地为大会组织排练了一场精彩的交响音乐会,杨海燕、王周悦也为此全力配合协调; 宣传部影视工作室的刘疾风从筹备阶段开始就是摄影工作的重要担当者。最后,数学系党委书记贾挚、副书记余富团和张红艳、吴酉毅、 刘欣雨、丁丹凤、袁富荣等人都在支持大会的筹办与举办的各个阶段做出了多方面的贡献。 陈苗芬、周国栋、陈志杰三位教授对Cédric Villani的大会报告做了文字转录。

以上列名难免挂一漏万,敬请谅解。