2024年11月27日,星期三,10:35;4教214室,天气晴。

正在听一位新来的老师——陈张弛老师的公开课时,接到汪志鸣老师的电话。他说,希望我给学院的《传承》丛书写一篇稿子,主题——或可以是,“谈谈数学话剧”。在些许时间的犹豫之后,我想……或可以写着看看。

回到教室后,思绪有点不再静止,在继续听课期间,我看着窗外,拍了一张照片。

窗外

穿过这张照片的背影之后,是华东师范大学音乐/传播学院的大楼,再往后——则是大学生活动中心——遥想处,那是我们数学话剧——梦想开始的地方……

近年来,每当出门参加全国数学文化论坛以及其他教育活动时,总会碰到一些与会者对数学话剧感兴趣。他们的第一个问题往往是,“真的很好奇,您/你们当初是怎么想到做数学话剧的?”于是我不由得又开始讲述如下的文化故事:

隐约犹记得,那是在2012年5月的某一个晚上,我们学院举办了一场经典的话剧比赛,负责活动的邹佳晨老师是我的一位同事兼朋友,于是应邀前往……,3个小时之后,在返回数学楼的路上,我和同行的邹老师聊到一个问题:

没想到咱们数学系的同学们竟然会演话剧,且演得还非常之精彩……为何不试着在话剧中融入一些数学的元素或者故事——做一出,比如说“数学话剧”呢?

佳晨老师欣然赞同。因此,几天之后,数学话剧的“筹备工作”默默启动了。

那场“经典话剧的比赛”让人印象深刻,于我来说,可谓称得上是“惊艳之极”。不记得以前有看过话剧,亦不会料到,我的第一次观剧之旅竟然是“在如此简陋舞台上,由一群数学系的学生们来展演的……”。再加上,这一话剧的舞台上有一些学生——如刘灵栅、陶思嘉等来自我正在上的一门课《经典几何》的班上,无形中倍感亲切。若再想象一下,数学课上“不动声色的沉默”与课外“话剧舞台的灵动出彩之表演”交响互映,感动在所难免!

要演出,首先得有剧本——“数学话剧”的剧本!请问,那时候的你有见过数学话剧本长怎样的吗?反正,我们没见过!因此,当年我们相约“3人行”——由许颖洲(当时数学系本科生文艺部部长)、干芸(研究生文艺部部长)以及我联合一道来创作第一部数学话剧本《无以复伽》。在创作之前,应该还没有剧名。这部剧的剧名不知道是哪位同学在后来加的。不过,我们首部数学话剧的人物和主题,则是那天晚上返回数学楼的路上想到的!

几个月内,《无以复伽》的剧本三易其稿。这一话剧故事并不长,它只有6场:最初的序幕,经由一个讲座,或者说,从一则“代数学”的课堂故事引入;接着第1幕 第一场讲述的是伽罗瓦@大学面试不幸落选的故事,第二场则更多以“独白 + 旁白”的形式——呈现了天才的伽罗瓦将其数学论文投给巴黎科学院却被冷落的情景;第2幕只有一场,或是整个剧本中篇幅最为丰富的一场,讲述的是伽罗瓦因为爱情而陷入决斗、黯然离世的悲情数学往事。第3幕第一场,展现的话剧故事是,在伽罗瓦过世多年后,埃尔米特拜访中学数学老师理查德(M. Richard)时——对“伽罗瓦的往昔”的一种回忆,后者同时也是伽罗瓦的中学老师兼数学伯乐;最后一场是一篇简短的故事朗诵,不过在后来演出时,改为众人的旁白……

时光冉冉,又荏苒……终于迎来了最为动人的“伽罗瓦之夜”。还记得那晚,2012年11月28日,我们曾一同步入伽罗瓦传奇故事的天空,《无以复伽》在华师大闵行校区大学生活动中心C 区舞台如期上演,这是我们系2012 年数学月活动的一部分……话剧的演出比想象中的还精彩。

数学记忆的深处

话剧演出前,作为暖身和加油,汪晓勤老师做了“约计5分钟”伽罗瓦的故事简介。演出进行时,同学们还同步推出了一场“微博面对面”的线上活动,反响很是热烈。且看当年现场的观众都说了点“啥”:

@张艳艳老师:大赞,远远高于预期,竟然还综合了非你莫属和东北二人转等元素,最关键是有丰富的数学内涵,希望以后能看到更多类似的活动。@詹兴致老师:那个话剧比我看过的大多数电影更精彩,编剧、导演和同学们的表演都有很高水平,谢谢他们!希望这类活动以后继续开展。那也是数学人内秀的一个展示。@邹佳晨老师:今晚的“伽罗瓦之夜”数学话剧演出非常成功,是我在华东师大数学系十年以来第一次看到这样蕴含数学文化的团学活动!全体演职人员的共同努力和热情投入,铸就了今晚的数学饕餮盛宴!大家辛苦了,今夜,我们共同回味数学天才伽罗瓦的悲情与浪漫!@罗栗老师:同学们富有激情的精彩演出让我想到伽罗瓦当年在法庭上为自己所做的辩护词:“我们是孩子,但是我们精力充沛,勇往直前!”@吴颖康老师: 伽罗瓦充满激情,不管是对数学还是对爱情,所有演员都很投入。期待你们的下一部作品。@张美蓉老师:看了伽罗瓦之夜的话剧,让我感受到浓厚的数学文化气息。并且感受到数学人在做数学以外的事情上同样的投入与出色!希望这样的创新之举能够不断发展为华东师大数学系的传统节目,越做越好!

@卢昊宇(饰演伽罗瓦):我喜欢文艺部这个集体,我喜欢效忠于我喜欢的。@王赉智(饰演M.理查德):平时练地再坑爹,正式演出大家都很给力啊~@王维堃(饰演老师):是放浪不羁?是年少轻狂?不!他只为自由而战为真理而战!光阴千载,无以复伽!@孙亚威(饰演埃尔米特): 首先表示非常荣幸能够和大家同台共演这场话剧!数学界的星空是璀璨斑斓的。前人栽树,后人乘凉,我相信我们在前辈的引领下在数学这条道路上会走得更远更好!@杨丹:赞一个,太棒了!@关嘉欣: 英雄难过美人关......数学家也不例外。@陶斯嘉:感觉今晚话剧给我心灵的冲击要比在百度上百度伽罗瓦来的要强烈的多。结束后竟有种莫名的感伤,尤其是“爱德蒙”说“如果上天再给我一次机会我一定会选择不开枪”时,心中有中酸酸的感觉,天妒英才。@张聪辉:《无以复伽》数学系自编自导自演话剧---伽罗瓦之夜于今晚在大活舞厅上演咯感谢所有演员和幕后工作人员的辛勤工作!赞一个!@袁祎:看到最后莫名其妙地感动啊~@刘欣雨:部长给啊!!!赞一个,伽罗瓦!第一次觉得原来数学也是可以以这样精彩的方式呈献给大家的。大家平时练得再辛苦,在最后看到成果时都是那般激动与欣慰,向辛苦排练的演员和部长老师致敬啊!!!

此外,不知道当时是哪位同学从哪里转来汤涛院士的一段微博点赞:

@数学文化:华东师范大学的数学文化功底令人佩服!国内的数学文化节此起彼伏,但很少有像华师大的话剧《无以复伽》这般让人耳目一新!

当年的演出场地是非常简陋的,可是同学们和老师们却乐在其中,热情洋溢;欢声笑语:回望处,尽管当时同学们的演出是极为稚嫩的……可是却充满着满满的、也是暖暖的回忆,因为——那是我们“数学话剧之梦”开启的地方……

2012年的原创数学话剧《无以复伽》围绕着天才数学家伽罗瓦(Évariste Galois,1811-1832)的传奇一生而展开:

话说在那19世纪数学历史的星空,群星璀璨。其中闪耀着最具浪漫色彩的一颗,它属于一位年轻人。他曾因为信仰两次入狱,他曾因为爱情陷入愚蠢的决斗,而他天才的哲思——却击碎了沉睡两千多年的数学难题之梦境,他短暂又传奇的一生书写了超越时代的数学创造。犹记得他的同胞埃尔米特,一位同样伟大的数学家如是说,“他在黎明前那些绝望的最后时刻写下的东西,将会使一代代数学家忙上几百年。”当今天同样年轻的你们遇见现代数学之“伽罗瓦理论”,当会依稀记得,曾有一位数学的天才少年——名叫“伽罗瓦”!

回望处,或可以看到,在这些年的数学话剧历程中,蕴含有两大主题系列,其中的《竹里馆》系列,更多的是以国际化的视野来话剧数学故事。目前这一主题的数学话剧作品已有10余部,包括2014年的《竹里馆 听书声》、2015年的话剧《哥廷根数学往事》、2016年的《物镜天哲》、2017年的《黎曼的探戈》、2019年的《让我们从几何原本谈起》、2020年的《费马大定理》等。很高兴,经过多年的等待,我们终于将“2000千禧年七大数学猜想”中的3个猜想搬上了数学话剧的舞台,其中《黎曼的探戈》演绎的是黎曼假设的故事,《让我们从几何原本谈起》讲述的是庞加莱猜想的传奇,而《费马大定理》则为你和我带来一曲相关“费马的最后定理”的数学诗篇。

除《竹里馆》主题系列话剧之外,我们还有一个系列的话剧主题——叫做“数学中国”,致力于以话剧艺术的形式来传播和弘扬中国数学文化,为当代中国数学普及和文化传播增添精彩。2017年的原创数学话剧《几何人生——大师陈省身》是这一主题的开篇之作。此后推出的同一主题数学话剧还有《几何人生Ⅱ》(2018)、《神奇的符号》(2018)、《数学中国》(2019)和《素数的故事》(2020),其中包含有陈省身、华罗庚、苏步青等一些前辈数学家的智慧人生传奇。2022年推出的话剧《当几何原本遇见九章算术》和2024年的“刘徽年”主题话剧《徽注的世界》也属于这一系列。

三段论是一种经典的逻辑推理形式,最早出现在古希腊哲学家亚里士多德的著作中。在他的《工具论》(Organon)中,亚里士多德详细阐述了三段论的理论。这些思想后被欧几里得运用到《几何原本》里,于是有一座巍峨的逻辑演绎大厦拔地而起——其名曰欧氏几何学。

为了便于呈现和讲述故事,我们或可以将数学话剧的“十二载”分为如下的三个时间段:2012年——2015年;2016年——2019年;2020年——至今。

如果说《无以复伽》于2012年的成功演出为我们打开了一扇通往“数学话剧”新世界的大门,那么对于无意间闯入这一新世界的我们来说,当时周边的一切依然是神秘的、未知的。在懵懂、欣喜和兴奋之余,确有一点点在好奇中继续探索的愿望。请允许我仿照先行者“哥伦布”写下这样的一段日记:

“星期三,2012年11月28日,晚上7点半,我们看到了“数学话剧”的陆地,大家都欢呼雀跃,感谢数学与戏剧!我们将继续前行,探寻是否有适合停靠的港口。”

2012年12月前后,我们其实并不知晓——即将迎来的是哪一部数学话剧的“港湾”

2013年的话剧《物竞天哲》的剧本,源自数学系2011级学生湛悦在“数学作文大赛”中的一等奖作品,后来被加以改编而成。在原先的作品中,“牛顿与莱布尼茨在法庭辩论”的这一场写得非常精彩,后在与汪晓勤、邹佳晨两位老师的一次聊天中得知,历史上的牛顿与莱布尼茨并没有见过面,于是笔者不得不又一次“披挂上阵”,在湛悦同学所写的“那一场极为精彩的故事”基础上进行改编,外加“那些年,追梦的日子”“今夕何夕”“我们的课堂”等五场微话剧,将它们都融入双重梦境的设置中……当年的这部话剧主要由张绪玉、许颖洲两位同学执导,并于11 月21 日在华东师范大学闵行校区大学生活动中心C 区舞厅成功上演。话剧的演出比想象中的精彩。美中不足的是,演出的时间实在有点短,许多观众都意犹未尽。隐约记得是在演出结束后的当晚,曾与邹佳晨老师说,“我们约在3年后——再来演绎一回‘微积分之诞生’这一主题的话剧故事如何?”

十七世纪末的欧洲,笼罩天文学家们最大的困难莫过于大数计算,一大批数学家们为此前赴后继地工作,其中里程碑式的事件就是——苏格兰数学家约翰·纳皮尔(John Napier, 1550~1617)发明了对数(logarithm)。2014年,值此对数发明400 周年(1614~2014)之际,我们以一部精彩的原创数学话剧——《大哉言数》,来纪念这一科学史上的伟大发明。剧本以对数发明为背景,通过现代学生叶琳听讲座时走神的穿越真实地还原了纳皮尔发明对数的整个过程。故事讲述了纳皮尔从失意到振作,从武器发明到数学研究20 年的经历。为了增加整部话剧的趣味性,其间穿插了纳皮尔与邻居的生活故事,纳皮尔游学欧洲时以神秘人的身份与贪婪富翁的故事(此或是艺术的虚构),丰富了纳皮尔这个人物形象,也让话剧充满传奇色彩。此外,在当年的数学话剧月活动期间,汪晓勤老师特意为同学们做了题为《古堡传奇》的讲座,使大家对话剧演出的背景以及纳皮尔发明对数这一经典传奇有了进一步的了解。

在此还特别值得一提的是,为了促进大学人才培养和中学人才培养的结合,《大哉言数》于当年10 月26 日晚在华东师范大学闵行校区首演之后,又于11 月12 日在华东师大二附中(张江校区)上演。这是我们的数学话剧第一次走入中学校园。当年华东师范大学新闻中心以题为“我校数学话剧赴二附中展演”做了相关报道。

2015年的话剧《哥廷根数学往事》以20世纪最伟大的数学家之一——希尔伯特的数学人生传奇为主线奏响话剧之声。当我们打开数学史的画卷,来到 19—20 世纪初的欧洲、德国的一个美丽小城——那个时期的哥廷根,被誉为“数学的圣地”,吸引如此众多的年轻人前往。“打起背包,到哥廷根去!”在这里众星璀璨,正是他们造就了数学上最为著名的哥廷根数学学派。这一学派曾在二十世纪世界数学科学的发展中长期占据主导地位,对其后百年多的现代数学产生了如此深远的影响……

话剧《哥廷根数学往事》精彩瞬间

曾几何时,群星云集的哥廷根学派,因为历史的风雨,如云散去。但让人欣慰的是, 在当今世界各地,希尔伯特的精神依然在闪烁!在这世界的各地,到处都有希尔伯特的学生,和其学生的学生!这一话剧“再现”了昔日哥廷根学派的辉煌以及它最后的落寞。

若您有机会阅读这部原创数学话剧,不妨关注一下,这其中有中西方文化的遇见。

话剧《哥廷根数学往事》沉淀了话剧团队这些年系列数学话剧的《竹里馆》模式,以更加国际化的视野来讲述数学与文化故事。相关这部话剧更多的故事,可参见2020年由科学出版社出版的《数学往事知多少》一书。

相比前几年,2016年推出的话剧《物镜天哲》不仅在排演方式上趋于完善,且在主题内容上更倾向于数学与人文的遇见。在话剧排演的过程中,学生导演组两两组合,进一步明确了各自的任务分工,并和统筹组(以及其他幕后工作小组)加以一一对接。因此这部话剧的排演很是流畅,在有序推进的同时,也让团队各小组同学们之间的关系更加紧密,进而更加深刻地感悟到“团结就是力量”!此外,话剧本身也因为一门通识选修课《数学文化传播》中有一些其它院系学生的加入而越发朝气勃勃,文理科不同专业学生的智慧在此交流、碰撞,激发更加绚丽的思想火花。

《物镜天哲》话剧中

2017年的《几何人生——大师陈省身》是数学话剧在主题探索上的一个转折点,作为“数学中国”主题的第一部话剧,它开启了团队致力于以数学话剧的形式传播中国数学文化的第一次尝试。这部话剧以陈省身先生的智慧人生和科学故事绽放话剧的精彩。其主旋律可由“求学时代”,“誉满世界”,“爱在中国”三部分组成,共 5幕17场。话剧在呈现先生的精彩数学人生故事的同时,也融合有古代中国数学的一些相关的知识画片,以期待让观众在更好地感悟大师们的科学工匠精神和爱国情。期待这部数学话剧可以赋予年青学子们以智慧和人生的启迪,为了中华民族的伟大复兴,为了现代中国数学之崛起而努力工作和读书!

除了《物镜天哲》、《几何人生—大师陈省身》外,在这一阶段,我们还推出有《黎曼的探戈》、《几何人生II》、《数海巾帼》、《让我们从几何原本谈起》、《佩雷尔曼的天空》等八部原创数学话剧。这些数学话剧大都比较注重数学与人文的结合,希望通过戏剧的具象演绎,使数学与思想变得更加有趣和生动,进而让观众感受到数学的文化魅力。

在此期间,华东师大的数学话剧已逐步走出校园,到上海其他学校、乃至全国各地进行巡演,因此产生了比较广泛的影响力。如《几何人生II》的话剧足迹到过上海市晋元高级中学、上海宋庆龄学校,到过常州市北郊高级中学,还到过北大、南开等高地。

此外,数学话剧团队已开启和参与指导中小学生进行数学话剧演出之旅。如2018年的话剧《神奇的符号》、2019年的话剧《佩雷尔曼的天空》的排演,分别是由我们学院和华东师范大学第二附属中学附属初级中学、以及和七宝中学联合完成的。

经过多年的发展,华东师范大学的数学话剧已经从最初的稚嫩走向相对成熟,从刚开始的自娱自乐演变成为受到广泛关注的校园文化现象。

进入21世纪20年代后,伴随原创数学话剧的文化实践之路继续前行与深入,我们推出有更多部高质量的剧目。2020年的数学话剧《费马大定理》在展演媒介上有了新的突破,话剧首次采用了线下演出和线上网络直播相结合的方式,最终收获了七万多人次的播放量。预期之外的影响力让笔者印象颇为深刻。可以肯定地说,这为话剧团队期待中的数学话剧和文化传播之旅打开了一扇崭新的大门。

话剧《费马大定理》精彩一瞬间

2022年,时在数学话剧十周年之际,我们推出“数学中国”主题的第六部话剧——《当几何原本遇见九章算术》。这部话剧以人类文明之旅中的两部数学经典——《几何原本》与《九章算术》跨越时空的“遇见”为主题来绽放话剧的精彩。在这里,演绎有古老的几何故事,亦采撷有当代的数学进展;在这里,闪烁有中西方数学迥异不同的特色,也洋溢出两者交相辉映推动近现代数学前行的力量之源......话剧期待以中西对比的方式、国际化的视野来讲述和呈现中国古代数学的卓越成就,推动中国数学文化的传播;经由跨越时空的想象力,《九章算术》与刘徽、祖氏父子、秦九韶、李冶、吴文俊等诸多数学家的科学精神和人文故事,漫步在同一话剧的主题里——以“当几何原本遇见九章算术”这枚独特的文化视角来为当代中国数学普及和文化传播增添精彩,为“21世纪中国数学梦”的早日实现添砖加瓦……

本次活动由中国数学会数学教育分会主办,华东师范大学数学科学学院、上海市核心数学与实践重点实验室和上海中学国际部联合承办,采用线上和线下相结合的形式举行。第一场演出线上通过中国数学会官方B站和微赞直播平台同步播放,累计点击数达七千人次,点赞量逾15000次。

2023年的原创数学话剧《开普勒先生如是说》围绕著名的勾股定理的由来,以及它在东方以及西方世界中的思想历程和一些证明故事展开。其中谈及有欧几里得、赵爽、刘徽等诸多中外数学家相关这一奇妙定理的思考、对话和启智之旅;话剧故事还将融合有黄金比的一些科学与人文故事。话剧亦期待以中西对比的方式、国际化的视野来讲述和呈现有中国古代数学的一些卓越成就,经由跨越时空的想象力,以数学话剧这一独特的文化视角来为当代中国数学普及和文化传播增添精彩……

本次数学普及和文化传播活动由中国数学会数学教育分会主办,华东师范大学数学科学学院、上海市核心数学与实践重点实验室、上海中学国际部以及华东师范大学第二附属中学附属初级中学联合承办。当年这部数学话剧演出过 3场,线下观众逾千人,线上受众量则在15000人次以上。

包括上述的3部话剧,这一时段的数学话剧目前计有10余部。这些话剧不仅在内容和形式上更加成熟,有多部还通过线上线下多种渠道进行传播,进一步扩大了影响力。今后,话剧团队将继续带领更多数学文化人一道来品读数学之美,漫步文化之桥。

不知不觉间十二载,已有26个剧目迎面而来。26 或是一个很有趣、也很奇特的数字,它介于25 和 27 之间,前者是一个平方数:25=52,后者则是一个立方数:27=33。若将26加以素因子分解:26=2·13,其中出现有最小三个自然数,1,2,3。由此自然地想到如下的一个方程:32-23=1。有一个著名的猜想(卡塔兰猜想)说的是:不定方程xp-yq=1(其中p,q是大于1的整数)的正整数解只有(x,y)=(3,2)。

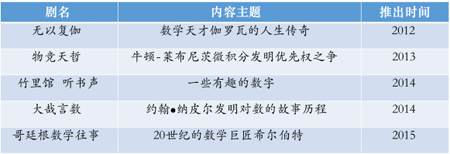

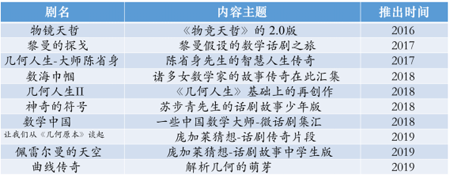

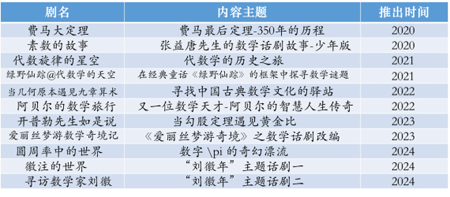

这里是我们这些年所推出的26部数学话剧的详细剧目。

数学话剧在2012—2015年间

数学话剧在2016—2019年间

数学话剧在2020年—至今

其中在2012—2015年间,创作和排演有《无以复伽》、《物竞天哲》、《大哉言数》等五部数学话剧。在2016—2019年间,推出有《物镜天哲》、《黎曼的探戈》等十部数学话剧。2020年至今,推出有《费马大定理》等11部数学话剧。累计有26部原创数学话剧。

在这些数学话剧中,2016年的《物镜天哲》是2013年的话剧《物竞天哲》的“进化版”,两者有着相同的数学主题——“微积分的诞生”背后的一些故事。不过,两部话剧的角度有所不同:若说2013年的《物竞天哲》为了话剧演出的精彩,因此比较多地着笔在“竞”这一字上——不管是课上忻而上同学梦境中“法庭上,牛顿与莱布尼茨的数学论战”;还是莱布尼茨先生“梦中梦”里的那一场数学比赛,无不折射着发生于17世纪那场并不愉快的往事——英国学派与欧洲大陆学派间因微积分优先权之争而“横眉冷对”,抑或是“唇枪舌剑”。 而在《物镜天哲》中,则更多地驻足于数学与人文的遇见。由话剧的开篇,经由天才的童年时代说起,两位主角的人文与科学故事之线“交错跌宕”“演绎其间”,或交相辉映,或你我衬托,最后遇见在跨越时空的那一场微积分论战以及天才间的数学之争里。话剧《物镜天哲》 中的“镜”诉说的是,希望“以史为鉴”,通过数学史上这样一段并不浪漫的故事的镜像,让同学们多少懂得微积分学的大厦不仅仅是天才的个人秀,更多的则是众多数学大师们集体智慧的结晶。此外,还值得一提的是,2016年恰是莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646—1716)逝世300周年。我们谨以《物镜天哲》这一部话剧缅怀天才的莱布尼茨先生。

2018年推出的话剧《几何人生II》是在2017年《几何人生——大师陈省身》基础上的再创作。新话剧依然以数学大师陈省身的智慧人生和科学传奇绽放话剧的精彩。其主旋律围绕着“世界数学的大师”和“中国数学的泰斗”两条主线展开。作为“世界数学的大师”,陈省身先生有超越国界的宽广视域;作为“中国数学的泰斗”,他则以自己的拳拳之心引领中国数学走向世界。在先生的身上,踏足现代数学殿堂的开拓进取精神和他心中炽热的中国情,两者交相辉映。不过,和前作有所不同的是,这回的话剧本是从一些后学者的视角展开并讲述故事,一本《陈省身传》导引出两位大学生相识相遇相知的缘分,带领观众跟随他们一道走进陈省身先生的“几何人生”……

到目前为止,这部话剧已经公开演出了12场。四年间,话剧的足迹到过上海市宋庆龄学校、常州市北郊高级中学,也到过北京大学、南开大学、中国科大学等地。所到之处,亦受到老师、同学和朋友们的热情欢迎。伴随时间的步履,《几何人生II》或将可以走入越来越多的大学,以及中小学的校园。

2012的话剧《无以复伽》、2021年的话剧《代数旋律的星空》以及2022年的话剧《阿贝尔的数学旅行》或可以视为“代数学”的3部曲。如前所述,话剧《无以复伽》围绕“法国的数学天才伽罗瓦的传奇人生而展开。而在2021年推出的《代数旋律的星空》里,主角有两位:伽罗瓦和阿贝尔。在这里,演绎古老的方程故事,采撷十六世纪的数学论战;在这里,痛惜阿贝尔死于贫穷的悲伤故事,亦叹惋伽罗瓦陷入那一场愚蠢的决斗......这里有诸多才华横溢的数学家,他们来自不同的时代、来自不同的地域,却因为数学联系在一起;跨越时空的想象力,漫步在同一数学话剧的主题里。诚如剧名中所展现的,2022年的话剧《阿贝尔的数学旅行》以数学天才阿贝尔(Niels Henrik Abel)的故事之声来绽放话剧的精彩。在这里,或可以领略小小少年的天才与睿智,品味汉斯丁和拉斯穆森教授的关爱与提携;欣赏阿贝尔和克列尔的遇见与交流,叹惋其在巴黎的数学之旅,痛惜这位旷世天才的英年早逝......于无声的话剧演绎中,缓缓走进历史深处,追溯代数和方程的思想渊源,并徜徉于奇妙的椭圆函数世界,感受数学的巨大魅力……

作为首届华东师范大学研究生学术文化节和数学话剧十周年纪念活动的重要组成部分之一,同时也为了纪念阿贝尔诞辰220周年,话剧《阿贝尔的数学旅行》于2022年11月21日(星期一)晚 7点开启它的第一场展演。此后的2023年,这部话剧有过 4场演出,除了“第十三届全国大学生数学竞赛决赛-话剧专场演出”外,这部数学话剧的足迹到过湖南第一师范学院、宁波市江北中心学校、南京师范大学附属中学仙林学校。整个活动的线下受益观众逾两千人。

《让我们从几何原本谈起》和《佩雷尔曼的天空》是我们在2019年推出的两部原创数学话剧。两者互为姊妹篇,都是围绕着“庞家莱猜想”而展开。前作以黎曼﹑克莱因﹑庞加莱等著名数学家的故事画片绽放话剧的精彩。话剧由经典巨著《几何原本》谈起,展现了众多天才数学家,他们才华横溢,享誉数学科学的世界,有多位还是国际数学舞台上最为著名的奖项——菲尔兹奖的获得者。数学历史上最为著名的猜想之一——“庞加莱猜想”的故事也剧中缓缓绽放,它从被创造性地提出开始,历经百年的岁月沉淀,到最后终于获得证明......而后一作品则对佩雷尔曼的数学人生有了更多的讲述和话剧呈现,侧重于以“中学生的视角”来倾听一位天才的传奇以及其在数学上的重大突破。

Cubem autem in duos cubos,aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos,et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere.“将一个立方数表示为两个立方数之和,或者将一个四次幂表示为两个四次幂之和,一般地,将任何一个高于二次的幂表示为两个同次幂之和,这是不可能的。”

1637年前后,费马在丢番图《算术》第Ⅱ卷的命题8边上写下了上述断言,并附上了如下的一段话:“我确信我已经找到了一个美妙的证明,可惜这里的空白太小,我写不下。”这段充满想象力的文字引领众人步入费马最后猜想的世界……

2020年推出的话剧《费马大定理》以17世纪法国数学家费马留给世人的“上述数学之谜”为线索,用话剧的方式为我们讲述了,三个半世纪以来,一代又一代才华横溢的数学家为了证明费马的这一猜想,前仆后继,砥砺前行……由此谱写了一部壮丽夺目的数学史诗。这部数学话剧将带您近距离地感受数学家们的可爱与纯粹,领略他们对数学科学的热爱与执着!

2024年的话剧《徽注的世界》可以视为是2022年的话剧《当几何原本遇见九章算术》的一种数学文化再延伸。2024年10月22日,九章流徽——刘徽专题展在中国科学家博物馆正式展出。10月23-24日,作为“刘徽年”系列纪念活动的重要组成部分,由中国科协科学技术传播中心携手华东师范大学数学话剧团队联合打造的原创数学话剧《徽注的世界》在国家科技传播中心成功首演,以精彩的演出致敬中国古典数学的主要奠基人刘徽。这部话剧由两条脉络构成,分别是“中学生的思想镜像”与“徽注的世界”。两条故事线互为对偶,相互补充,在现实与虚幻的碰撞中,带领观众一同前往刘徽《九章算术注》的世界……

目前话剧《徽注的世界》已演出10场,计有超过3600人观看过这部数学话剧的演出。活动期间还特别推出有中小学生话剧演出专场,《徽注的世界》因为孩子们的热情参与以及问答互动而更加精彩。期待此话剧能够为少年学子们开启一扇窗,从先哲的智慧思想和精神世界中感受到数学和中国传统文化的魅力,激发更多的创新和梦想!

话剧《徽注的世界》中

原创数学话剧《徽注的世界》不仅是一次艺术的创作,更是一次文化的传承。通过话剧的形式,将刘徽的数学思想生动地向大众呈现,使观众以喜闻乐见的方式体悟数学之美,感受中国古代数学家的智慧与精神。此次纪念活动不仅是对他科学遗产的致敬,更是提醒我们数学科学在塑造未来中的重要价值。

可以期待,在2025年底,我们的话剧剧目或可以再增加2部,如此数学话剧的总数将抵达一个完美的数字:28。

对我们许多人而言,2025 年或是最为独特的一年,这是一个“平方年”:2025=452。前一个“平方年”是 1936=442,后一个“平方年”是 2116=462。我们能够经历21世纪中这一独一无二的平方年,真是很幸运呢!何况这个平方数还最为奇特:2025=(1+2+3+4+5+6+7+8+9)2=13+23+33+43+53+63+73+83+93。

作为2025年一部现象级的爆款电影,《哪吒2》(哪吒之魔童闹海)在电影界创造了多项纪录。近来已经打破了77项纪录,创造了165项里程碑时刻。如今它再次刷新票房纪录,以152.37亿元的总票房,超越《星球大战:原力觉醒》,“杀”入全球第5!真正做到了让世界都看到中国!看到中国故事与中国传统文化!

有感于此,我们也试着在这些年的数学话剧中寻找一些“最”。相关所得如下:

如上所述,我们的第一部原创数学话剧《无以复伽》开篇于2012年。

2014年的《竹里馆 听书声》是“竹里馆”主题系列的第一部数学话剧。在此话剧中,我们第一次尝试以一个其名曰“竹里馆”数学文化类节目的模式来展开数学话剧故事的讲述。 话剧经由奇妙的欧拉公式的指引而步入有趣的数字世界……

“竹里馆”一词,缘自唐代著名诗人王维的一曲经典之作。

竹里馆

独坐幽篁里, 弹琴复长啸。深林人不知, 明月来相照。

此诗乃是王维在晚年隐居蓝田辋川时所作。其遣词造句简朴清丽, 短短的二十个字中, 有景有情、有声有色、有静有动、虚中有实、相映成趣,显示出诗人新颖而独到的想象力;月夜、幽林、人寂,于高雅绝俗间,蕴含有一种特殊的艺术魅力……这或也是我们品读数学的一种意境。因此,在我们的话剧世界里,“竹里馆”一词有着多重的蕴意和象征: 竹里馆,可以是一曲优美的诗篇,可以是一个独特的数学文化类节目,也可以是神奇的数学王国……

2017年的话剧《几何人生——大师陈省身》是“数学中国”主题的第一部数学话剧,它开启了团队致力于以数学话剧的形式来传播和弘扬中国数学文化的最早尝试。同时,作为通识选修课《数学文化传播》真正意义上的第一次课程汇报演出,这部话剧也是当时咱们学院“数学课程思政”的重要组成部分之一。话剧演出时长约计100分钟,参与演职人员约70人,现场观看演出的观众近500人。

2018年推出的话剧《数海巾帼》是我们这些年最早的、也是唯一的一部以“女数学家”为主题的数学话剧。其以话剧的形式再现了五位具有传奇色彩的女性——希帕蒂娅、苏菲·热尔曼、索菲娅·科瓦列夫斯卡娅、埃米·诺特、朱丽亚·罗宾逊的数学故事和人生传奇。她们来自不同的时代,来自不同的地域,但因为数学而联系在了一起。经由跨越时空的想象力,漫步在同一话剧的主题里——以传奇女性这一独特的视角来一道品读数学之美,漫步文化之桥……

在2016年的话剧《物镜天哲》中,首次诞生有3名出色的数学话剧小演员(苗佳晨、于正轩、林贝西),他们的“第2个家”,都在咱们数学科学学院(不过那时还是数学系)。因此,后来的数学话剧舞台,常有小朋友来参与表演。前几天在数学楼下又一次碰到“小莱布尼茨”于正轩,听说他已在上海中学就读,时间过得真快呀!

再往前看一看,在2015年的话剧《哥廷根数学往事》中,亦有3名小朋友以“视频外景录制”的方式出现在这部剧的演出中。这部以“希尔伯特”为主角的数学话剧,也是第一部线下观众超过360人的数学话剧作品。

参与演出人数最多的一部数学话剧或可以在2016年的《物镜天哲》和2023年的《开普勒先生如是说》中选择。两部话剧的参演人数都在120以上,前者的幕后人员计有70多人,而后者的演员人数则近70人(其中包含有小演员27人)。

参演人数最少的数学话剧或是2022年推出的话剧《阿贝尔的数学旅行》。鉴于外出巡回演出的期望,参与话剧活动的人数被控制在15人以下。

在我们的这些数学话剧中,若论线下观众最多的,还得数《几何人生II》。这部话剧自2018年推出以来,演出12场,累计看过演出的观众逾4000人。

不过,如果将线上的观众算在一起的话,人数最多的数学话剧,无疑是2020年推出的《费马大定理》。如前所述,当年的这一话剧在展演媒介上有了新的突破,首次采用了线下演出和线上网络直播相结合的方式,收获有7万多人次的播放量。

第一部由我们参与指导的、由初中生演出的数学话剧,或是2018年的《神奇的符号》。第一部由我们参与指导的、由高中生演出的数学话剧,或是2019年的《佩雷尔曼的天空》。第一部由我们参与指导的、由小学生演出的数学话剧,或是2021年的《绿野仙踪@代数学的天空》;不过于此前,如在2018年暑假的第二届“非常数学”夏令营期间,数学话剧团队曾带领一些中小学生开展过简约版的《物镜天哲》演出,某种意义上,这是第一次角色都是由小演员承担的数学话剧活动。

在这些话剧中,构思与写作时间最长的,或是2020年的《费马大定理》。约在《哥廷根数学往事》剧本初成之时,受希尔伯特-“23个数学问题”的影响,差不多同时开始三部数学话剧的构思和创作之旅,因此后来有了《黎曼的探戈》(用了3年)、《让我们从几何原本谈起》(用了4年)以及《费马大定理》(用了5年)。“3,4,5”构成一个最为简单的等差数列,同时也可以恰好是一个直角三角形的三边。

寻寻觅觅中,可以有理由说,我们的每一部数学话剧,都会是独一无二的“剧我”。

日复一日,年复一年。数学话剧在行动。12年间,已有2000多人参与这一系列数学文化实践教育活动。于此中,刘欣雨是参与数学话剧活动时间最长的一员。从2012年在话剧《无以复伽》中化身群演,到后来担任主持、导演以及其他幕后工作,到读研后留在咱们学院工作,同时一道参与数学话剧指导事宜。2015级数学系本科生李艳亦有类似经历。她俩的硕士学位论文主题都是相关“数学话剧实践活动研究”。

于写作时无意间获知,在2016年的话剧《物镜天哲》的团队成员中,除了李艳,还有顾方、冷雨航后来也成为我的研究生。他们的研究生论文主题都是相关“数学家剧本创作”。

听说,我们的数学话剧活动还成就了几对“佳偶”。比如刘欣雨和康维扬就是一个绝妙的例证,他们相识于《无以复伽》,又在其后的几部话剧中有过合作。这是数学话剧活动之外最是温馨的一种魅力加持。

这个篇段最难写,因为要感谢的人实在太多。同时,因为篇幅的关系,有好多人具体的名字只能在记忆深处珍藏,无法一一企及。

数学话剧是一个群体文化实践活动,需要剧组、团队内外的群策群力。这些年的数学话剧,离不开历届学院领导的大力支持。感谢羊丹平、贾挚、谈胜利、吕长虹、余富团、潘建瑜等老师对此系列话剧活动的关照和支持。

学校领导童世骏、雷启立等老师曾临现场观看演出,为同学们加油和喝彩!《数学文化》杂志联合主编汤涛院士曾在《十年数学刊,十年文化情》一文中提到这样一段轶事:

(刘攀)他给我印象最深的是带了一帮学生,多年来坚持做数学话剧,创作了话剧“几何人生”“让我们从几何原本谈起”“数学中国”等等,在国内大学里应该是首创。今年(2019年)10 月13 日,他们被北大数学文化节邀请,来到了北大燕园,演出效果非常好。不久前,我见到了华师大童世骏书记,想帮刘攀他们宣传一下,没想到童书记比我知道的还详细,赞许之情溢于言表。

这些年的数学话剧,离不开学院诸多老师的关注和支持。每一年的数学话剧月活动,都会有不少老师来现场看话剧演出。如袁海荣老师一家人是数学话剧的常客。有不少老师非常乐意与赞同让自己的孩子亲身参与数学话剧的舞台体验,助力他们更好地成长。除了前面提到的小演员之外,还有吴颖康老师的女儿戴天宁、王丽萍老师的女儿侯苜瑒,以及叶东老师的女儿叶思君等。

在此还特别值得一提的是,徐斌艳、陈双双两位老师曾欣然应邀,加盟话剧《数海巾帼》来本色出演,为该剧的文化普及和传播倍添精彩。

这些年的数学话剧,亦得到了校园外众多老师以及朋友的支持和帮助。《数学文化》杂志联合主编汤涛院士、刘建亚教授一直以来对我们的数学话剧给予了极大的支持与鼓励,他们还都曾为数学话剧图书热情写序。

田刚院士、张伟平院士亦曾分别为科普图书《数学话剧-佩雷尔曼的天空》、《数学话剧-几何人生》倾情写序,助力数学话剧砥砺前行。

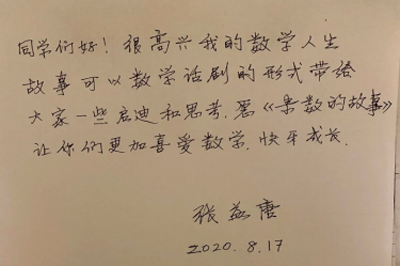

在“数学中国”主题系列话剧中,《素数的故事》以张益唐先生的数学传奇人生为主线,讲述和呈现了素数星空下的七彩故事。当年萌生创作此剧的想法,缘于2019年暑期,参加第九届全国数学文化论坛以及《数学文化》创刊十周年座谈会期间,有幸结识张益唐先生和他的夫人孙雅玲女士。在这部话剧首演时,张益唐先生写有寄语如下。

张益唐先生寄语“数学话剧少年行”

数学话剧还要感谢,在其前行之旅中给予支持和帮助的众多其他老师以及朋友们,如北京大学李若教授、南开大学白承铭教授、中国科大梁永祺教授、厦门大学林亚南教授、湖南第一师范学院童小娇教授、……

此外,笔者在与王涛博士,以及包彦禹老师等的数学文化交流中获益良多。

这些年数学话剧的推进,得到了数学天元基金项目、上海市科委科普项目以及华东师范大学校园相关经费等的资助。特别地,得益于由王建磐校长负责的(上海市)立德树人人文社科基地建设(数学)项目的支持,数学话剧已于近两年走进了更多中小学校园。

如上所述,12年间,已有2000多人参与过数学话剧活动。不管是大学生,还是中小学生,不管是大演员,还是小演员,都为一场场精彩的演出——都为话剧数学普及和文化教育贡献了自己的智慧、情感和力量!在这里,简单地道一声,“谢谢啦!”同时,亦感谢众多的观众朋友们一道来参与我们的数学科普和文化传播之旅。

在此系列活动的过程中,数学话剧领域的研究生无疑贡献良多,已毕业的学生有刘欣雨、李艳、邵昊、顾方、魏兰、冷雨航、黄嘉姚、相光韵、……,特别是刘欣雨毕业后留在学院工作,为数学话剧持续前行贡献最多!

回望话剧最初的岁月,当时还有邹佳晨、汪晓勤两位老师共同推动,群策群力,那时他们都还在数学系……

作为一位数学人,笔者原先的研究领域是几何分析,师从李嘉禹、Jürgen Jost等教授开展学习和研究。多年前,因为个人身体的原因,与几何分析“渐行渐远”,转到数学文化教育领域。这些年,在数学话剧前行中,略有几许底气和信心,得益于先前导师们的教导和自己的所学。在长达30多年的时间,导师们积极推动中德双方在数学领域的交流与合作,为中国几何分析和交叉研究领域的人才培养做出了卓越贡献,这是话剧创作一个极好的题材。

最后的最后,当感谢自己“十二载”的坚守,以及家人的支持!

2023年11月,第四十二届联合国教科文组织大会审议通过中国科协推荐的刘徽诞辰周年系列纪念活动。近一年后,“九章流徽——中国古典数学理论的主要奠基人刘徽”专题展先后在法国巴黎科德利埃空间、北京国家科技传播中心举办。《徽注的世界》在北京演出期间,话剧组的同学们特意去看了专题展。许是因为工作日的缘故,参观者并不多。期间和专题展的负责老师聊起活动的意义,他说,他们申办以及开展“刘徽年”系列纪念活动,为了一个简单的愿景:让大众知道“刘徽是谁”,知道在中国历史上有这样一位伟大的数学家或许就够了。

类比之,我想,我们“十二载”的数学话剧行,最简单的一个愿景即是,让更多人知道,数学和戏剧是可以结合在一起的,“数学话剧”是可以存在的!数学可以因戏剧而熠熠闪光,戏剧可以因数学而无限精彩!

很高兴,缘于我们10多载的坚守,以及更多人的共同努力,这一愿景逐步在实现。2019年,刘欣雨在做研究生毕业论文时,发现除了我们的一些数学话剧信息之外,在网络上几乎找不到“数学 + 戏剧”的咨讯。现在,若在网络上再键入“数学话剧”之类的关键词,将可以看到,有许多学校在开展这样那样的数学戏剧活动。此中,总有一些,受到过华东师大数学话剧“星火燎原”之力的影响吧……

古人云,星星之火,可以燎原。在接下来的十年,我们或可以为“数学话剧未来行”进行如下的一些期待和想象。

@数学文化夏令营。至今,华东师范大学“非常数学”中学生夏令营已成功举办八届,具有广泛的社会影响力。数学文化夏令营或可以看作是前者的一种“镜像”。如果说,“非常数学”夏令营重在智慧教育,那么后者注重的是,数学文化的陶冶。经由文化教育的维度,数学是一种非常独特的文化活动,其中每一个数学概念,每一个定理以及数学故事的背后,都有其文化背景,收藏有众多先哲们火热的科学创造之历程!借助于舞台的力量,让原本是听众的学生同时化身为话剧故事的小小讲演者,来获得更为独特的数学文化体验!这样的夏令营活动,可以有更多的受众面,包括中小学生和大学生共聚一堂。

@助力拔尖人才的培养。作为数学文化教育的一种新形式,数学话剧为教育的实践课堂提供了新的思路和方法。通过生动形象的演绎,它可以激发学生对数学的兴趣和热情,培养他们的创新思维和想象力,以及在增强数学人文素养、促进跨学科学习、早期发现拔尖人才等方面发挥重要作用。比如在话剧《徽注的世界》于人大附中实践小学专场、中科院启元学校专场以及嘉兴一实学校专场演出后,话剧组与小观众们进行了问答互动,他们的表现让人惊讶。即便有一些极富难度的问题,如“牟合方盖的体积是多少”,竟有学生通过剧中的台词推导出来。当笔者进一步追问,“刘徽为何要先来研究如此奇特的牟合方盖的体积,而不是直接研究球的体积”时,有学生的回答富有智慧:这是因为,相比球的体积,牟合方盖的体积或许更简单——它的体积公式中并没有出现圆周率\pi。又比如,有一些数学话剧,诸如《无以复伽》、《阿贝尔的数学旅行》中天才数学家“伽罗瓦”、“阿贝尔”的人生传奇,本身即对资优生具有极大的吸引力,若能让学生们亲身参与演绎,或将赋予他们的人生以智慧的创获,人生的启迪……。

@多元的艺术方式。借助于其他的艺术方式来促进数学教育,是非常值得期待的。相比而言,“数学 + 话剧”是最容易实现的。犹记得,在2017年的话剧《黎曼的探戈》演出之后,有老师建议将此话剧改编为音乐剧。因为笔者的能力有限,这个建议一直还只是心中的所愿而已。如有可能,我们亦期待着,在数学文化教育的范畴中,可以早日出现有数学相声、数学小品等多种形式的数学艺术作品。

@话剧数学/教育。将教育戏剧运用于数学教育或是一种创新的教学方法,其旨在通过角色扮演、情景再现、故事讲述等剧场元素来激发学生的数学学习兴趣,增强他们对数学概念等的理解和掌握。比如,在课堂上邀请学生扮演数学家或者其他角色,通过模拟一些智者数学思考以及发现的过程,当可以达到深入理解数学概念之效。又比如,通过戏剧再现重要的数学历史事件或数学问题的实际应用场景,并引领学生进入情景中具身体验,将可以让他们更好地领会数学的魅力和价值。此外,鼓励学生创作与数学相关的微话剧等,通过创意表演展现他们对数学的理解,亦也是教育戏剧的一种运用方式。就我所知,在我们已毕业的学生中,就有不少老师将数学微话剧运用于常规数学课堂的尝试。不过,如何有效地将数学内容与戏剧形式结合起来,创造富有教育含金量的数学课堂实践,需要教师具备系统的教育戏剧知识和技能。为此,可参加相关的专业培训。比如见学国际暑期学校即是国内系统培训教育戏剧教师的重要基地。

@话剧再前行。这些年,除了创作和排演上述的数学话剧外,还有两部数学话剧在未尽之列:《素海谣》、《数学馆》纪事。前者是在《黎曼的探戈》基础上的一种再创作,后者则希望以数学话剧的形式来讲述华东师大数学系的一些前辈的传奇与风采……。

未来的十年,数学话剧或将砥砺再前行。在推动数学话剧步入更多中小学的同时,联合更多数学文化人开展进一步的交流和合作,共同助力数学的普及和文化的传播......期待着有一天,数学话剧可以与年轻的你和你们,“邂逅”于数学文化世界的某一处角落!