我校《数学建模》课程的设立、建设与参加大学生数学建模竞赛,还要追溯到上一世纪80年代初。

国外开设数学建模课程大约始于60年代。现在我们熟知的美国大学生数学建模竞赛(MCM,Mathematical Contest in Modeling)开始于1985年 (1999年又扩充添加了跨学科模型竞赛,ICM, Interdisciplinary Contest in Modeling)。1988年前后,复旦大学谭永基教授对美国大学生数学建模竞赛组织委员会 (COMAP,the Consortium for Mathematics and its Applications)的访问、考察和介绍,国内同行开始知晓了这项向世界开放的赛事。1989年国内有人参加了MCM, 并且取得了很好的成绩,极大地引起了国内高校的关心和重视。以后国内的高校也陆续组队参加:先是零星个别的学校,后来普遍由各学校行政部门组织参加。 最初时报名费要申请外汇也不容易。至今,每年参加这场赛事参赛队最多的国家就是我国,其他国家参赛队的总和只是我国参赛队数的零头。 为此COMAP后来要求我国工业与应用数学学会对我国国内的参赛卷子首先进行初评,再将初评中的优胜卷送到美国总评。我学校于1994年后一直参加这场赛事, 比赛的成绩一般。

开展国内大学生数模竞赛其实最早是在我们上海市。这个赛事与上海市工业与应用数学学会密切相关。1991年5月,上海市工业与应用数学学会成立。 我校是学会的理事单位,先后由袁震东老师、林武忠老师……任理事。我校是学会活动最早和最积极的参与者之一。学会成立后旋即成立了竞赛委员会, 组织上海市的大学生数学建模竞赛。该委员会由上海理工大学俞文鮆、复旦大学谭永基牵头、组委会有交通大学陈志鹤、上海海运学院(后来的海事大学)丁颂康等人, 蒋鲁敏也是成员之一。该年冬天举行了首届上海市大学生数学建模竞赛。1992年我们又举行了第2届大学生数模竞赛。

记得第2届上海市大学生数模竞赛题之一就是蒋鲁敏拟制的。由于赛委会临赛前意外发现某本教科书上的有原先的拟好的赛题, 交大的陈志鹤老师(后来去了上海纺织学院)临时找到蒋鲁敏,要求蒋鲁敏出一道赛题。蒋鲁敏临时受命,从河口所一项科研成果得到启发,出了一道关于最优泄洪方案的题目。 题中很多细节当时都没有好好的考虑,也未写出阅卷的完整答案。现在看起来不太符合数学建模赛题命题的要求。但是所幸效果还好。由于该题有开放性, 许多参赛队的解题呈现出了不同的创新思想,可以评比出优劣。

1983年开始,教育部和中国工业与应用数学学会联合组织了全国范围的大学生数模竞赛。此后此赛事一直被列为全国大学生四大赛事之一,成绩为教育部承认。 我校从一开始就组队参加比赛,参赛队数也逐渐增加。上海市工业与应用数学学会同时成立了上海地区的竞赛组织委员,负责上海地区组织、辅导、上海地区的名次 (各地区可以独立排定地区名次、单独颁奖)排定、发放奖状等事务,并决定最终送北京参加终评的参赛队名单等。蒋鲁敏也是其中成员。参与了全市大学生赛前辅导, 市阅卷工作。1999年蒋鲁敏曾经受命到北京去,作为全国阅卷的专家之一,参加终评工作。下面是当时部分北京阅卷的专家合影(左二是作者,左三是北大叶其孝先生)

全国数学建模竞赛部分评委留影(1999),其中左二为蒋鲁敏

在历届国内大学生数模竞赛中,我们校的成绩一直是处于中上游。总体仅次于交大和复旦。主要的原因是他们学校有数学基础的系科多,参赛队多。而且, 他们通常会开展赛前的辅导和选拔。而我校有关的系科较少,每次参赛前要通过学校教务处批准,由我系单独组队参加。由于和其他系科缺少联系, 参赛队的主要成员来自数学系、少量来自数理统计系。交大和复旦的参赛队可以拼接全校的各个理工科的系科同学,常常报名参赛队就有几十个。 但因为我校积极介入竞赛各项工作,所以在1998年蒋鲁敏获得了上海市工业应用数学协会颁发的积极分子奖状。在2013年, 蒋鲁敏获得了中国工业与应用数学学会颁发金质奖章。这些都是对我校几十年来为学会工作的鼓励。

2013年蒋鲁敏获中国工业与应用数学学会(CSIAM)颁发的金质奖章

《数学建模》课程的开设和建设,在全国高校中我校也是最早开始的。我们约在1993年底就成立了由袁震东、洪渊、林武忠和蒋鲁敏4人组成的数学建模教材编写小组。 当时全国只有姜启源的一本《数学模型》教材。我们编写这本教材起步早,教材内容体系也颇有特色。我们按照离散型、连续型、随机型三大类模型为线索组织内容, 根据相应的具体范例介绍有关的建模方法。洪渊老师编写离散模型,袁震东老师编写随机性模型,林武忠老师编写连续性模型, 蒋鲁敏编写怎样撰写数学论文的附录以及通稿。书后还请赵书钦老师写了Matlab简介。新的教材由于有特色, 1997年出版后被全国竞赛委员会列为参赛队的主要参考教材之一。也被众多兄弟院校采用为课程教材。

蒋鲁敏参与撰写的两本数学建模教科书以满足不同层次的学生使用

早在1997年左右我系就开设了《数学建模》课程作为系有关专业的必修课,这也是当时国内开设这门课程的少数院校之一。初创该课程时, 一门课分别由三个教师主讲;一年后才由蒋鲁敏一个人担任这个课程。我们在课程在加入了上计算机这个实习环节,也与某些院校的同类课程不同。 其后数学建模在全国普遍开设。这个课程先是作为应用数学专业的必修课,后来也就成为数学专业的必修课。此外,袁震东、我和束金龙又编写了 《数学建模简明教程》,同时将数学建模课程扩大到电大和业余进修的数学专业。

数学建模课程发展到今天,已经被公认为培养学生分析问题、解决问题的有效途径,是应用数学方法解决实践问题、培养学生创新精神的有力工具。 李大潜院士曾经说过,工程问题归根结底是数学问题。在人工智能日益发展的今天,更使我们体会到数学建模、算法的重要性。回顾建立这个课程的艰苦摸索过程, 更使我们更加坚定前进的步伐。

数学建模是运用数学方法(常需借助于计算机)解决实际问题的过程。社会上亟需能用数学建模方法解决实际问题的人才,企业,科研单位有需求。为此从1985年开始, 美国每年二月份举办数模竞赛,其规则是: 导师负责报名,三名以内大学生4天内写出竞赛论文,导师不得参与。

1992年中国工业与应用数学学会(CSIAM)开始组织赛事,其形式类似于美国数模竞赛,在每年的九月份举行(但只有3天且不规定导师制)。

1994年始教育部高教司和CSIAM共同举办“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛。(奖状上分别印制有教育部高等教育司和CSIAM的签章), 是教育部备案的大学生重大赛事之一,学生的数学建模竞赛成绩也作为高校教学质量评估的一个重要内容。

以2014年为例,全国参赛院校数达到1338所,25347队,学生人数78000余人超大规模。而且以人数年增长约10%的势头发展。 2014年获全国奖的队数占总参赛队数的比例为:一等奖1.3%、二等奖5.7%、2014年上海参赛队数为1150队、而2014年我校参赛队数为37队。

有关“华东杯”全国大学生数学建模大赛的情况。

此赛事是1999年始由复旦大学发起,只限全国重点高校的学生参加,每年四月下旬举行。形式类似于“高教杯赛”,只是竞赛为5天,三个命题中选做一题。 共设特等奖2项,一等奖5项,加上二与三等奖,一共25个奖项。该竞赛还设有奖金,特等奖1000元,一等奖600元,二等奖400元,三等奖200元,由主办单位出资。参赛规模每年约200个队,争夺25个奖项,因此竞争性特别强。我系学生2008年获得一等奖一项, 2009,2011,2013和2014年都荣获特等奖。

华东师范大学是最早参与数模教学和竞赛的学校之一。早期参与的数学系教师先后有:袁震东、洪渊、林武忠、蒋鲁敏、束金龙等。 先后出版了如下两本数学建模教材:

1. 袁震东、洪渊、林武忠和蒋鲁敏,“数学建模”,华东师范大学出版社,1997年11月;

2. 袁震东、蒋鲁敏和束金龙,“数学建模简明教程”,华东师范大学出版社,2002年2月。

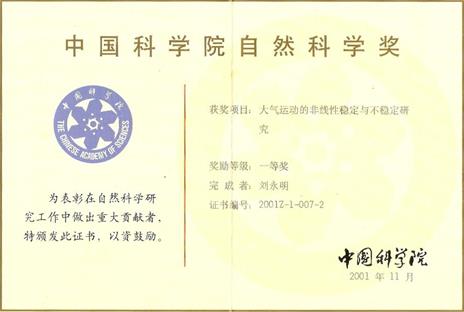

2003年6月负责我校数模工作的蒋鲁敏老师退休, 他提议由刘永明来接替他负责数学系的数学建模工作。刘永明当时担任方程教研室主任(2001-2014), 数学物理专业硕士毕业, 刘永明的毕业论文答辩主席是谷超豪院士, 答辩成员还有李大潜,郑宋穆。1987年刘永明曾在英国拉夫堡大学数学系学习交流访问,跟随系主任, 最优化的权威C. Storey教授,与他一起在著名的英国最优化刊物上发表论文(Y. Liu and C. Storey, Efficient generalized conjugate algorithms, Journal of Optimization Theory and Applications, 1991, Vol.69, No.1, 129-137 Part I; Theory).文中提出一种高效的共轭梯度算法, 被学术界称为LS算法或Liu-Storey共轭梯度法。刘永明还曾经担任中科院大气物理研究所的客座研究员,2001年曾获得中国科学院自然科学一等奖。

2001年刘永明获得中科院自然科学一等奖

在2003年到-2016年刘永明退休前的这段时间里,曾经先后一起工作过的数模团队教师有毕平、戴浩晖,还有列届团委书记贾挚、于国妮、张昆、 邹佳晨等老师的大力组织配合。 他们都对数学系数学建模的工作以及快速发展都做出了很大的贡献。

为了提高学生数学建模的能力,刘永明自编了数模教材进行课堂教学,并提议从2004年开始每年举办一次华东师范大学数学建模竞赛以提高学生的建模能力。 该提议获得了数学系和教务处领导的积极支持。该竞赛的第一届我校一等奖获得者: 王婷,石岩,李皓月;张通,叶斐,陈玮,在此后他们又获得2004年全国数模竞赛的二等奖。说明了这举措十分有效。以后我们坚持自行出题举办校赛,后来我们又鼓励学生参加“华东杯”兼校赛。每届数模竞赛我校学生都取得了十分耀眼的成绩。2011年第十三届大学生数模邀请赛由华东师范大学教务处、华东师范大学数学系主办。我校宋坚、丘静敏、汤秀获得特等奖;张一帆、张振天、余瑒;卢琼、李燕、吕文彬分别获得一等奖,其中张一帆又获当年全国数模竞赛二等奖。

刘永明于2004年9月至2022年11月被上海市教委聘任为上海市大学生数模竞赛组委会委员。后来由于年龄关系,此工作由吕长虹院长替任。

从2011年开始为了应对计算机迅猛发展,而担任数学实验的教学任务使得我系数模竞赛成绩有了极大的提高。

以下是历年来我校学生的数模竞赛的获奖成绩(其中大部分是数学系的学生,还有统计系的学生)(因为人数太多,上海市竞赛奖, 华东杯竞赛的二等奖及以下均不计在内)。

1. 2003年我们有一队获全国二等奖,他们是:陆虹,刘白羽,陈罡元。

2. 2004年我们有两队获全国二等奖,他们分别是:王婷、石岩、李浩月;张通、叶斐、陈玮。

3. 2005年我们有两队获全国二等奖,他们分别是:徐莉、黄倜、石天磊;郭继瑞、韩师文、王琦,其中郭继瑞现为同济大学教授。

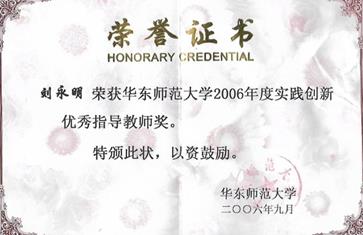

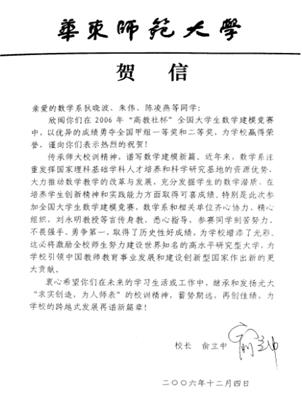

4. 2006年我们有一队获全国一等奖,他们是:狄晓波、朱伟、陈凌燕;有一队获全国二等奖,他们是:罗程宏、豆敬霞、蒋旭。 该年的获奖结果获得了俞立中校长祝贺(见附件)。同时,刘永明也获得了学校2006年度实践创新优秀指导教师奖(见附图)。

刘永明荣获华东师大2006年度实践创新优秀指导教师奖

俞立中校长的贺信

全国数学建模竞赛一等奖获得者(从右到左) 狄晓波、朱伟、陈凌燕

负责本科教学的柴俊老师(左3)与一等奖获得者在人民大会堂前合影

5. 2007年我们有一队获得全国一等奖,他们是:袁达、侯敏、罗妍;有一队全国二等奖,他们是:程友干,周军旗、余虓。

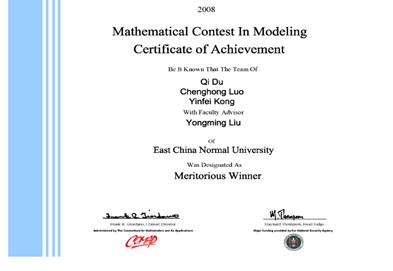

6.2008年我们有两队获全国二等奖,他们分别是:蒋帆、周飞宇、王聪;汪小 圈、丁宏兴、王菲。同时,2008年数学系的罗程宏、孔银飞、 杜琦获得美国数模赛上海市惟一的一个一等奖;并实现我校零的突破。这次获奖极大地提高了我校参加数模竞赛的信心和热情。另外,2008年又获华东杯一等奖, 他们是:李思远,姜鹏垚、雷瑶婷(注:因人数太多,二等奖及以下不计在内)。

杜琦、罗程宏、孔银飞获2008年美国数模赛一等奖

7. 2009年我们有一队获全国一等奖,他们是:姜鹏垚、陆怡、宿彦慧;有一队获全国二等奖,他们是:凌浩、田木、刘纯尧。同年,高鹭等获2009年华东杯特等奖。

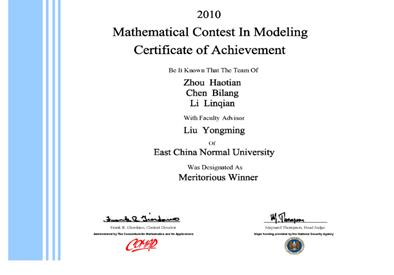

8.2010年我们有三队获全国二等奖,他们分别是:金枫炎、张磊、邵溪濛;田木、盛夏、胡闰祺;梁明恒、王骏翔。2010年数学系又有学生(周浩天、陈碧浪、李林倩) 再次获得美赛一等奖。

周浩天、陈碧浪、李林倩获2010年美国数模竞赛一等奖

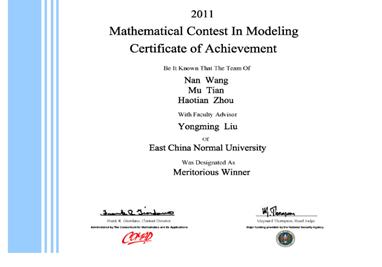

9.2011年我们有四队获全国二等奖,他们是:乌金一、唐宇洋、秦若然;张一帆、薛昊辉、杨亦晨;陈诗芸、陈婧超、匡尧;柴柯辰、张晓民、蔡衍。 2011年我系再次有一队获得美赛一等奖(王楠、田木、周浩天)。

王楠、田木、周浩天获2011年美国数模一等奖

10.2012年我们有一队获全国一等奖,他们是:胡悦丰、钱睿晔、徐腾;有一队获全国二等奖,他们是:吴奕、沈之一、邵欣蔚。 刘永明获校2012年度实践创新优秀指导教师奖。

11.2013年我们有两队获全国一等奖,他们是:陈吉、郑伟东、邵祺璋;朱程茹、王丽媛、蒋遐桢;有一队获全国二等奖,他们是:傅开波、吴泽胤、李鑫; 2013年获第15届华东杯特等奖一队,他们是:关嘉欣、雷倩、张筱瑜;一等奖三队,他们是:周杰、傅天韵、黄翔;翁玮琦、周双双、陈志超;樊准。 张莲月获2013年美国数模竞赛一等奖;指导数学系陈懿轩、熊航彪、张洋洋获2013年数模夏令营“深圳杯”优秀论文三等奖。

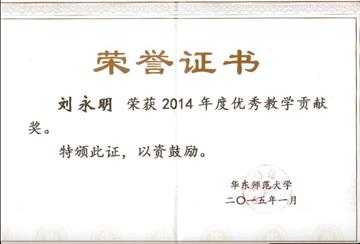

12.2014年我们有一队获全国一等奖,他们是:林天齐、曹雅琦、梁晋婷,其中林天齐是现在数学奥林匹克中国队教练;有两队获全国二等奖,他们是:牛青炎、 孙阳、胡云一、郭婷婷、邵芊、陈尧宇;有两队获2014年第16届华东杯特等奖,他们是:林天齐、曹雅琦、梁晋婷;汪诚愚;有一队获2014年第16届华东杯一等奖, 他们是:王旭、程势慧;有两队获2014年度美国数模竞赛一等奖,他们是:张绪玉、王彤辉、童星星、徐金轶。数学系张一平、喻巧敏、 彭晨还获得2014年“深圳杯”数学建模夏令营优秀论文提名奖,上海市一等奖。刘永明获得2014年度华东师范大学第一届优秀教学贡献奖(见附图)

刘永明荣获2014年度优秀教学贡献奖

13.2015年我们有一队获全国一等奖,他们是:于家倩、周雷、王轶明;有三队获全国二等奖,他们是:蔡宇慧、薛晓燕、吴元帅;朱琳、张幸、仇文清;朱煜琳、 施婷、李俞杰。还有两队获2015年华东杯特等奖,他们是:王姝饶、郭伟、王乙竹;杜金金、吴徐帆、王蕾。

14.2016年我们有六队获全国二等奖,他们是:许洁、薛晓燕、吴元帅;俞晴、于筱宇、喻冰清;刘理杰、裴凌西、符露尹;杨雯霓、张嘉文、朱宸骏;李昱、宋晟、 赵妤婕;陈婧、王嘉佳、陈杰。

2022年11月上海市教委高教处领导束金龙(前排左6)和赵丽霞(前排左4)

与上海市数学建模竞赛组织委员会成员在科学会堂合影(前排左2为刘永明)

说明:

2013年我们数学系的学生所获的深圳杯数学建模夏令营优秀论文三等奖, 该论文收录在高等教育出版社的《数学建模的实践-2013年“深圳杯”数学建模夏令营论文集》ISBN 978-7-89423-568-8中。全国一共设有24个奖, 该年获奖的上海高校除了复旦大学外就只有我们华东师大。该赛事被全国大学生数学建模竞赛组委会认为是中国数学建模最高级别的赛事。

2009年获“华东杯”特等奖的数学系高鹭同学获加拿大Wilfrid Laurier 大学的全额奖学金,现在加拿大工作。

2012年获“高教社杯”二等奖的数学系吴奕和沈之一,前者在美国哥伦比亚大学攻读学位,后者在香港中文大学攻读学位。

2013年获“高教社杯”一等奖数学系的蒋遐祯同学直升北大数科院硕士研究生。