接下来就是十年“文革”了,不可回避,因为“文革”虽然给每人带来了不同程度的伤痛,但这是史无前例的历史洪流带给我们的,决不能由个人来承担。在我的经历中,反而认为应该为我系在“文革”中的作为大书一笔。望能与健在的前辈们及朋友们商榷。

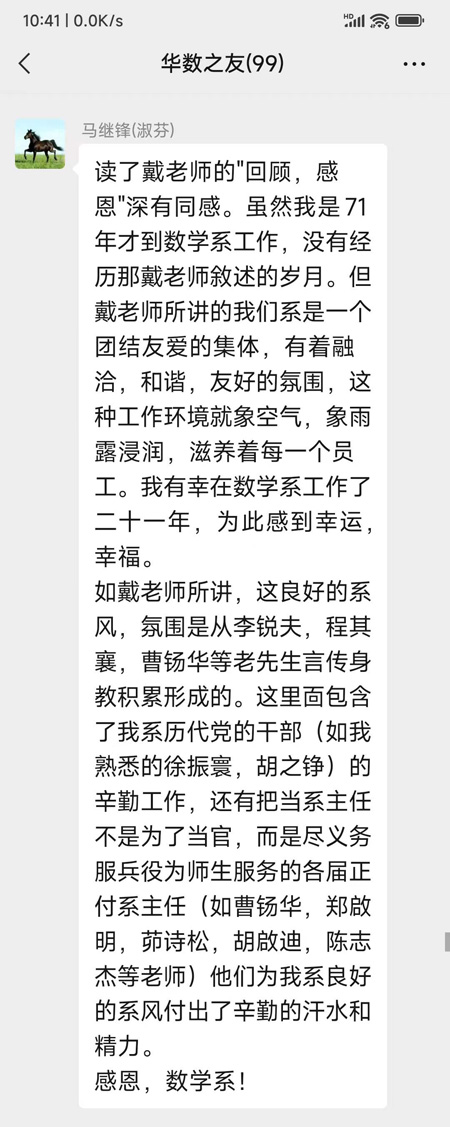

正是由于李、程两位先生及魏宗舒、钱端壮、曹锡华等前辈先生们的带领,我系一直处于一个融洽、和谐、友好的氛围中,加上各位前辈老师和同事们、朋友们都是善良、正直之人。故“文革”的风潮在我系起浪是不大的,甚至是有收敛的。以例为证:

一、“文革”开始我校的“八四”学生在大操场斗学者权威,事后,当时总支田禾文书记把我系的老先生安排在数学馆内,以作保护。其时曹锡华先生不知情来数学馆问出了何事,田书记暗示董纯飞先生与我告知曹先生,叫他快点由丽娃河边回家以免被学生撞见,使曹先生避免受到冲击。

二、由此风潮影响,特别工宣队进校,此时,批斗之风更甚,我系也不可能例外。但是各位回想一下,我系曾有过逼供信吗?当时有不少单位都有把人逼得自尽的,我系有吗?至少我没听到过!这是我系当时的领导和教师都有善心的一面,真正按政策办事,坚持人性的底线。

三、当时各单位都有派系,有文斗甚至于武斗,我系不要说武斗,连文斗也没有。当然口号会叫得响些,但是动口不动手,那时叫得不响能行吗?应该说十年“文革”我系是在较其他单位更和缓的形式下度过的。

四、“文革”中很多单位都有挟私报复、批斗他人之事,我系曾有过吗?当然没有!

五、以我个人经历为例:出身资产阶级,父亲右派,有一好友是当时被误打成反革命小集团的主要成员,其实集团中并无什么“反动言论”,只是大学中朋友之间喜叫外号,什么导弹、教授、超波⋯⋯等,毕业分配去各单位后,通信中仍如此称呼,却被某军事单位定为这是间谍暗号,定要他们交代反革命行动,涉及的人在各自单位中都被逼供信,都被折磨得死去活来。而此时,好友的单位来我系要求揭发配合调查,但系里据实,只是要我写一些材料,不仅没有如他们的逼供信,甚至没有限制我的自由,只要提供些材料,本来就是没什么,我只提供了一些小资产阶级的享乐思想等,也就完事了。

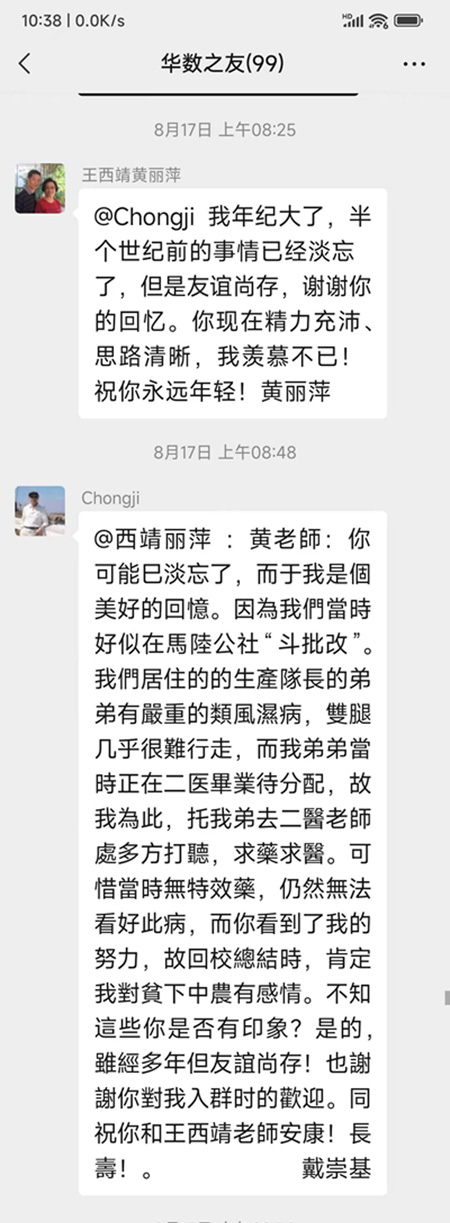

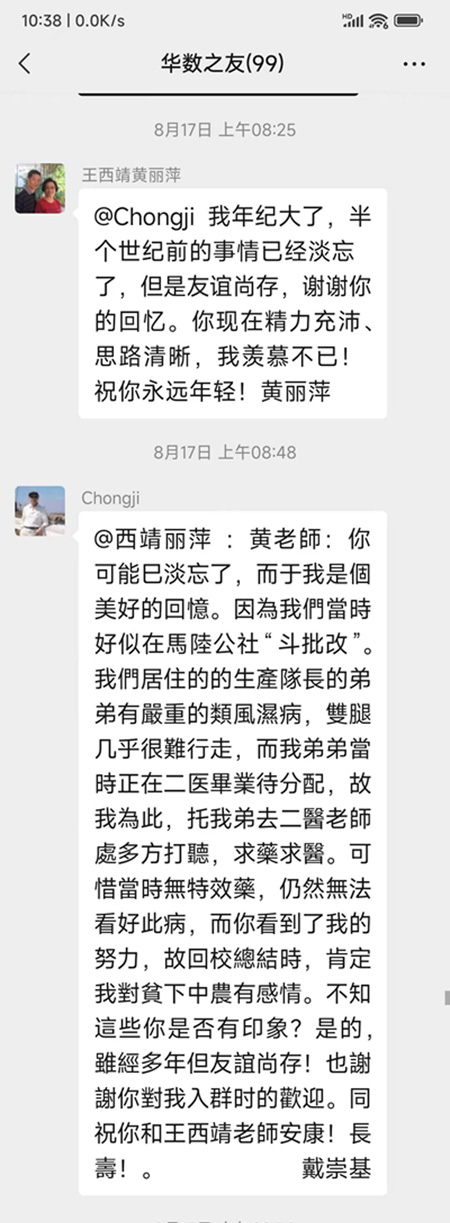

记得刘宗海兄安慰我说不会贴我大字报,更不会批斗我,而要我注意自己的资产阶级思想和作风。黄丽萍老师在我系教师下乡斗批改回校总结评论各位教师时,对我作了一个“对贫下中农有感情”的肯定,当然其时应景也说了我要改进的一面。就是这句话,对我的激励是很大的。故我对她也一直感激在心的。在此谢了!(说明:我们当时好似在马陆公社“斗批改”。我们居住的的生产队长的弟弟有严重的类风湿病,双腿几乎很难行走,而我弟弟当时正在二医毕业待分配,我为此托我弟去二医老师处多方打听,求药求医。可惜当时无特效药,仍然无法看好此病,而黄丽萍老师看到了我的努力,故回校总结时,肯定我对贫下中农有感情。)

我个人认为不应回避这十年浩劫,在这历史的洪流中,我系自不能逃避。但在回顾中,其间虽有不少使人遗憾、不尽人意之事。但事情不能脱离当时的历史环境,有人在此时添火加油,甚至失去人性的底线。而有人却在此时只是随潮而动,始终坚持人性的底线,以正直善良之心待之。而我系即是后者。这也正是一直传承下来的融洽、和谐、团结、友好之风的结果。我感恩我能在华东师大数学系工作。

一、“文革”初,1966年10月31日我参加由胡启迪兄、华煜铣兄为领队,共十一位好友组成的“向北京长征队”,历时52天,其中步行36天,历程1200多公里于12月下旬到达北京。我们随身都带了包袱,我带得最轻,是24斤半。一路上大家互相帮助鼓励,经历了各种困难,经受各种考验,终于达成目的。这是我们每人终生难忘的经历。

二、“文革”期间我还参加物理系的工作。曾经帮该系建立了“印刷电路板”车间,从绘图、涂料、照相、蚀刻、去铜、镀银等工序直至正式成品。当时的产品还很受欢迎。其间工作了大致两年,很高兴地与物理系赵安邦老师等三人相处非常愉快,离开后也能保持联系。

黄丽萍、马继锋、徐钧涛等老师的微信回应