向晚的五月十八,我俩分明是愉快地步向医院PASTEUR,春风在我们耳边掠过,夕阳铺泻在我们脚下,去迎战着又一次生命的希望。与去年九月的左肺一叶全部切除,这一微创手术算什么, 不就是为了证明一下这黄豆粒大小的是否是癌?他接受医生的建议是如此的果断,没有丝毫的犹豫,如同他勇往直前的个性,不断地探索,开辟。次日下午手术,接医生电话后,我去医院看他, 他说:“这次倒底是小手术,我马上可回家了”。可第四天开始有了热度,持续不退,几天后,两肺便大片纤维化,他的呼吸愈来愈急促,吃力。面对此症,法国医生竟无回天之术, 说是“罕例”。6月27日晨,他悄然离我而去,如一团神秘的云雾,突然地消失了,似他的聪明,才智难为人解。

1983年夏,姐夫带了一个在法国留学的同学来到父亲的“梓室”,说他是一个自学成材的数学家,天才。后来,他告诉我,他的初高中数学都是在乡下自学的。说来很简单, 文革间在书店角落发现了几本盖满尘土的数学书,又在路边小摊捡到一本破旧的英语词典。他学数学不是只做习题,而是倒过来证明数学定理,这样定理就是他的了。他动手能力强, 电器的,机诫的,木制的,只要稍观摩一下,拆了便能完整地组装起来。还是少年时候的他,就装了收音机,电视机,后来是“赤膊”电脑。他学英语是在农村, 用那台“土”制收音机听BBC广播,兼背词典就能练得一口纯正英语通顺文字。用此法他又尝试了法语,数月后便能轻松地随法国学生一起学习。他也将此经验推给我,可我怎么背都忘。

1977年10月,他作为中国文革后第一个破格录取的研究生进入中国科技大学数学系。1980年1月以第一名的英语考试成绩被公派去法国南大随世界著名数学家Raynaud学代数几何。 Raynaud 在唁电中写道:“80年代肖刚在巴黎南大所做的代数曲面达到众所公认的国际水平,至今仍没人能超越他,他的聪明博识使他必然地走向计算机,太阳能等更广阔的科学领域”。

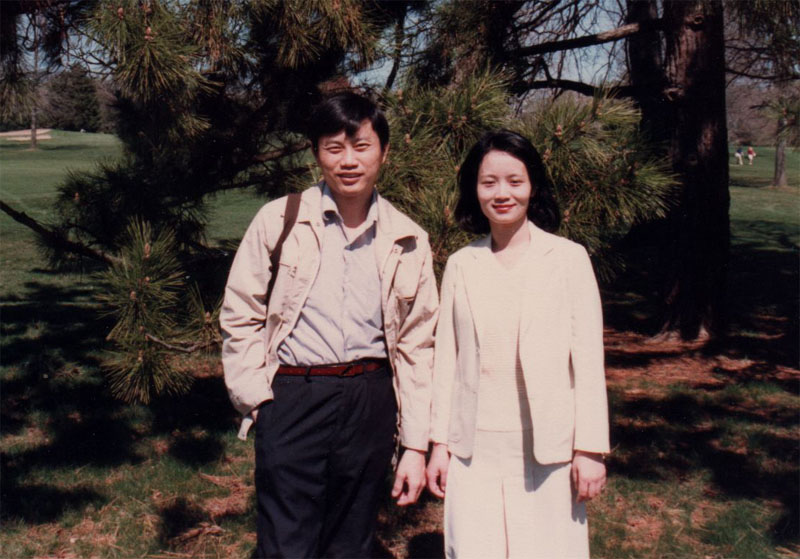

摄于1988年

1984年二月拿到法国国家博士学位后,五月回国与我结婚,没有婚礼,没有蜜月,没有......去区里登个记就是夫妻了,借住于他姑妈家,去北京教育部报个到,就去华东师范大学上班了, 父亲希望他去复旦大学。他说他要填补中国代数几何的空白,培养中国第一代代数几何人材。1986年至1988年间,他去美国普林斯顿及伯克莱数学所做博士后。其间, 我见他更多的不是研究代数几何,而是入迷于计算机,其精通胜于此行专家。他的办公桌上堆满了零件,电线,资料,从硬件到软件,从组装到拆卸无不信手捏来,可谓其味无穷。 他用C语言写的中文Tex软件,就是在普林斯顿幽静的小公寓里完成的,回国后便送给数学系用了。他又做过“Moteur rechercher(信息搜索)”,“Code securite(安全编码)”等均是最有效, 严密的。他说如果你会用逻辑思考,那数学是轻松的学科,计算机则如同手中随意摆弄的拼板。他不自觉地远离了本行,向着“新欢”奔去。

1992年他去法国尼斯大学任数学教授。一天,他对我说:“‘曲高和寡’,我现在要做的是能让更多的人用上我的东西,这样的科研才有生命力。”这或许是他握别代数曲面, 不再试图去攀登其巅的最初想法,挪向能为众多人群服务的庞大计算机工程WIMS ,他用了近十年时间独立完成了这套成功,严密,有效,完整,尚无人能攻破的教学辅助系统, 可用于数学,物理,化学,生物,语言诸领域,世界上有八种语言设立了网上互动多功能服务站,每天数以万计的教师学生使用它。巴黎南大的世界著名数学家Bernadette率团继续开发。 她说:“你是一个真正的先驱者,由于它,WIMS,使我们改便了传统的教学方式,从此能有效地学习,考试.....,我们将继续你的足迹。”

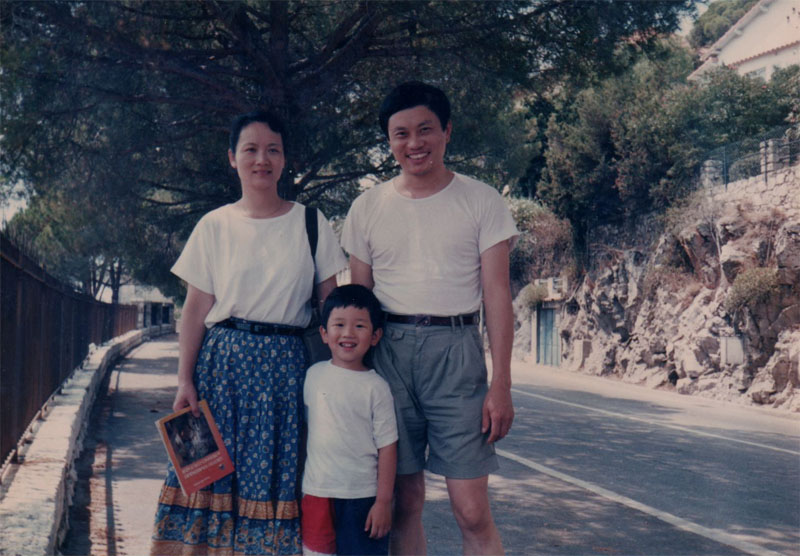

与独子肖定瑜一起摄于1996年

在与他的遗体告别仪式上,许多著名数学家和他的法国同事发了言:“当WIMS被世界越来越多的人使用后,你一步一步地远离了WIMS,如同母亲生下了自己的孩子,让别人去带养, 分享育子成材的喜悦,你却转向了另一个新的为人罕知的领域。”“你是我们的榜样,一个纯朴,慷慨,稳重,奉献的杰出数学家,当你完成了一项了不起的成果,你留给了大家, 自己却远离了,走向新的挑战。”“你是如此地接近我们学生教师,你的知识财富将得到继承和发扬。”“我们会怀念你,带着你那么多卓越的想法和做法,一个真正的天才。” “你的名将和你的工作WIMS永存。”“今天你看到了你的WIMS已被世界接受,虽然明天你看不到你的太阳能发明被全球所用,但我们相信会有那一天。”

他最后几年的工作是投入太阳能的研究。面对世界能源日益枯竭,二氧化炭排放加剧的现实,他很想做点什么。他将自己的“抛物线曲面”运用于太阳能采集箱, 走出一条经济,有效的集能路。我的家,他的书房多少年来是车间,是加工厂。他自费做了很多样机,研究金属与玻璃焊接的工艺,真空管道的试制,热量的储存, 向有关太阳能企业显示其测试的数据,他发表了很多文章,专利,与尼斯大学和法国科研中心共同申请国际专利得批,美国加州某公司正开发生产。他曾想将自己多年的太阳能研究奉献给祖国, 连续三年顶着高温酷暑与工人在电力学院房顶安装研试,可最终由于种种原因,不得不中断不愉快的合作,重返法国,我替电力学院付清了拖欠的工人工资。

最近他又有了如何压缩屏幕使之图像数倍清晰的想法,正一点点写出来,尼斯大学很感兴趣此发明。他对我说:“你知道什么是乐趣吗?这就是当你有一个新的想法, 可以解决人类的一个重要问题,这不断地探索,研究,直至被你攻破。”他常年习惯于高度集中地思考,此时谁要是去打扰他,他定会向你摇摇手,或干脆出言不客气。 他有时会在睡梦中找到要解决的思路,于是挑灯夜战,在计算机里写下那些古怪的符号,数字。

摄于2011年

去年7月中,正逢我次日登机去上海,他拿着手中的X光片子,从医生处归。“是肺癌了,很大了,你不要回上海了。”可是我还是回去了,在我眼里,他永远是智慧的,没有什么不能逾越的, 尽管从此我的心天天像在被无数根针扎,其痛楚自知,抱怨着这可怕的夺走了多少人命的家属史,自责自己尚缺乏此医学常识,一切恐怕晚了。他开始研究肿瘤,计算,测量其生长速度, 分析家族的肿瘤恶性程度,吃什么可抑制肿瘤的生长,延长生命的可能性。他说法国家庭医生不与他配合去找出一条新的治疗方法,我不能坐以待毙。6月27日他不是非命于肺癌, 却被手术后更可怕罕见的病夺走了生命。

孤独,悲伤,绝望的我,在这昏黄凄寂的家中写此短文,眼前又浮起我们在地中海边呼吸散步的情景,倾听白浪的拍击,远眺无边的蓝海,这一切不就是在昨天吗?